非鉄金属製品の加工販売を行う株式会社松下商店は、LINE WORKSのチャットボットを活用し、社員が手元のスマホで手軽に日報作成などを行える環境を構築しました。さらに、LINE WORKS上で動くWebアプリ「WOFF」で、社外からでも営業データを確認できる仕組みを実現し、営業社員がアシスタントに電話で問い合わせる必要がなくなり、双方の業務効率が向上しました。また、WOFFによって納品完了データがタイムリーに基幹システムに取り込まれるようになり、顧客からの問い合わせにも、より円滑に対応できる体制が整備されました。

本事例のポイント

- 電話をトークに置き換え受注品の寸法の伝達ミスを抑制し受注ミスがほぼ0%に

- トークやWOFFアプリの活用で月400時間のコミュニケーションコスト削減

- 営業アシスタントの業務負荷が軽減して離職率が低下

- チャットボットで日報作成や経費精算などを簡略化

御社の事業概要をご紹介ください。

栗野さん:

1951年創業の当社は、ステンレス、アルミ、伸銅品などの非鉄金属製品の加工販売を手掛けてきます。九州、四国、山口県の一部を商圏とし、主な得意先は建築や製造設備関連企業です。熊本県に進出した半導体メーカーTSMCの関連企業にも素材を供給しています。定尺品を卸すだけではなく、アルミやステンレスなどの素材をお客様のニーズに合わせて切断加工し、ミルシート(材料証明書)を発行するなど品質保証にも力を入れています。

2018年に就任した現在の社長はDXの推進に積極的で、工場にバーコードリーダーやタブレット端末を導入するなど、業務効率化とペーパーレス化に取り組んでいます。近年は、非鉄金属の仕入れ値やガソリン価格などの上昇が著しいものの、得意先への販売価格に転嫁することは容易ではありません。そのため、社内の業務生産性を向上させることが急務となっています。

以前はどのような課題を抱えていましたか。

栗野さん:

社内の主な連絡手段が電話とメールだったために迅速なコミュニケーションが取りにくいうえ、受注情報を社員間で伝達する際に、サイズを言い間違えたり聞き間違えたりするミスが頻発していました。一部の社員に個人LINEでやり取りするケースが見られましたが、会社の管理外にあるツールを業務に使うことは、情報セキュリティの観点から認められません。

末次さん:

そこで、グループウェアを導入し社員にアカウントを付与しましたが、メールと同様にユーザーが自ら情報を取りに行く必要がある点が課題でした。たとえば、発信した文書を相手が確認したかどうかが分からず、急ぎの案件では確認の電話をかける必要があり手間がかかっていました。そこで、プッシュ型のコミュニケーションツールの導入を検討するようになりました。

谷川さん:

私たち営業部員が社外に出ている間に、お客さまからの発注や見積もり依頼が会社に届きます。その多くはFAXで、営業アシスタントが内容を営業社員に取り次いだり、販売管理システムに登録したりしますが、この業界には特有の言い回しが多く、記載内容が理解できず、処理に手間取るケースがよくありました。そのため、アシスタントに心理的負担がかかっており、分からないことを社外にいる営業担当者に気軽に相談できる仕組みが求められていました。

また、営業社員が出先で顧客から問い合わせを受けた際などに営業データを確認したい場合でも、社内のPCでなければ販売管理システムにアクセスできず、都度アシスタントに電話をかけて確認してもらう必要がありました。そのため、いつでもどこでも必要なときに営業データを見られる環境の整備が望まれていました。

課題解決に向けてLINE WORKSを導入された理由をお聞かせください。

栗野さん:

いくつかのツールを比較検討した結果、社員の間ではLINEに似た操作性で誰でも扱いやすいLINE WORKSに注目が集まりました。そこで、まずは無料版での試用を開始しました。チャットによるコミュニケーションの促進に加え、管理部でBotを活用して簡単な営業データへアクセスできる仕組みを試作し、レビューを実施しました。その結果、チャットボットを活用した入力業務の効率化について、高い評価を得ることができました。

LINE WORKSの具体的な利用シーンと導入効果をお聞かせください。

・テキストベースのやり取りで伝達ミスがほぼ0%に

・営業担当者とアシスタントのコミュニケーションが円滑化

栗野さん:

電話やメールの代わりに、部署、プロジェクト、テーマごとにグループを作成し、緻密な業務連絡を行うようにしたことで、情報伝達速度が大幅にアップしました。

末次さん:

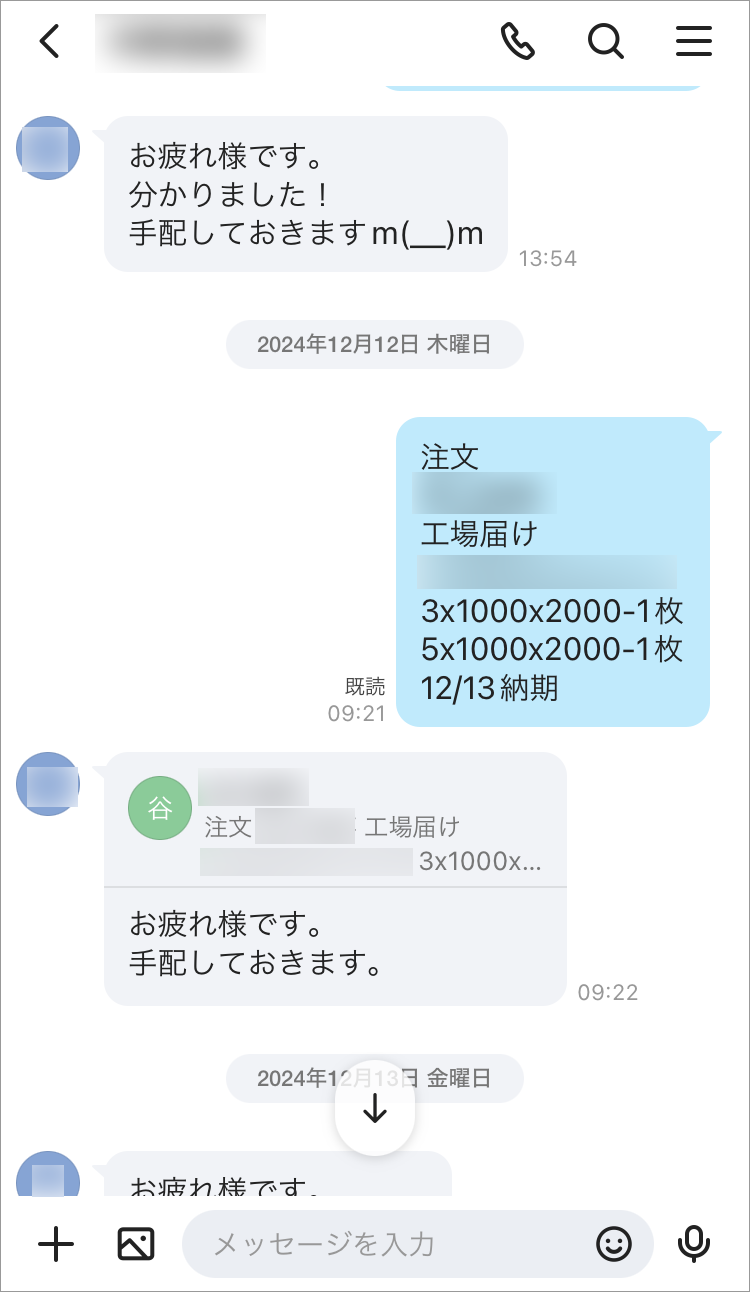

金属の板材などをお客さまが求めるサイズにカットする当社は「cm/寸/尺」など素材によって呼び方が違います。その寸法が社内の担当者から担当者へ口頭で伝達されると数値の言い間違いや聞き間違いが生じがちでした。しかし、LINE WORKSを導入して寸法をテキストで伝達するようになってからは、そうしたミスが発生することはほとんどありません。また、大分や鹿児島など拠点間の情報共有もスムーズになり、ペーパーレス化もさらに進んでいます。

谷川さん:

営業部全体に伝えたいことはグループトークで一斉送信し、既読を確認できるので、わざわざ電話をかける必要がなくなりました。

また、お客さまからの発注内容でアシスタントが分からないことがあれば、FAXのPDFをトークで送ってもらうことで、営業担当者が処理方法を速やかに指示できるようになりました。これにより、受注対応がスムーズになり、アシスタントの心理的負荷も軽減されました。

注文をトークで手配することで聞き間違いなどを防止。図面などを添付し、加工箇所なども的確に指示できるようになった

チャットボットはどのような業務に活用されていますか。

・日報作成や経費精算等の手間を軽減

末次さん:

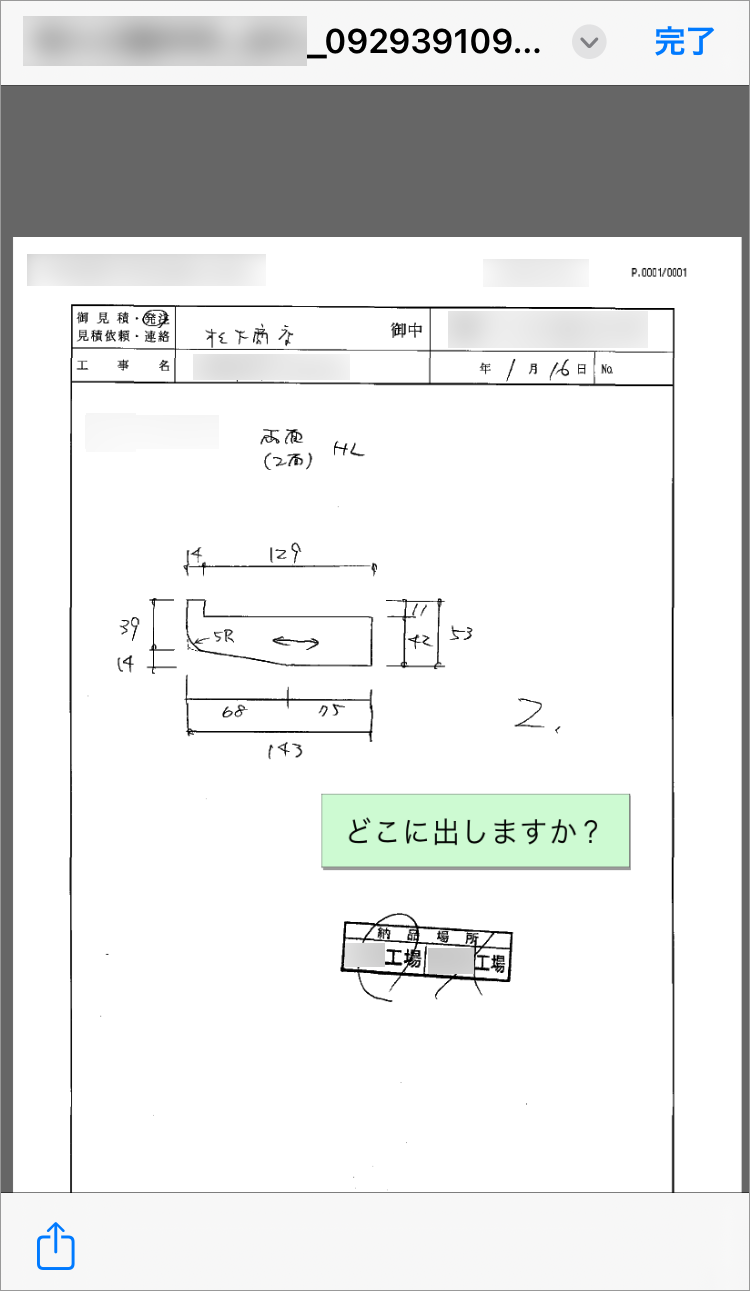

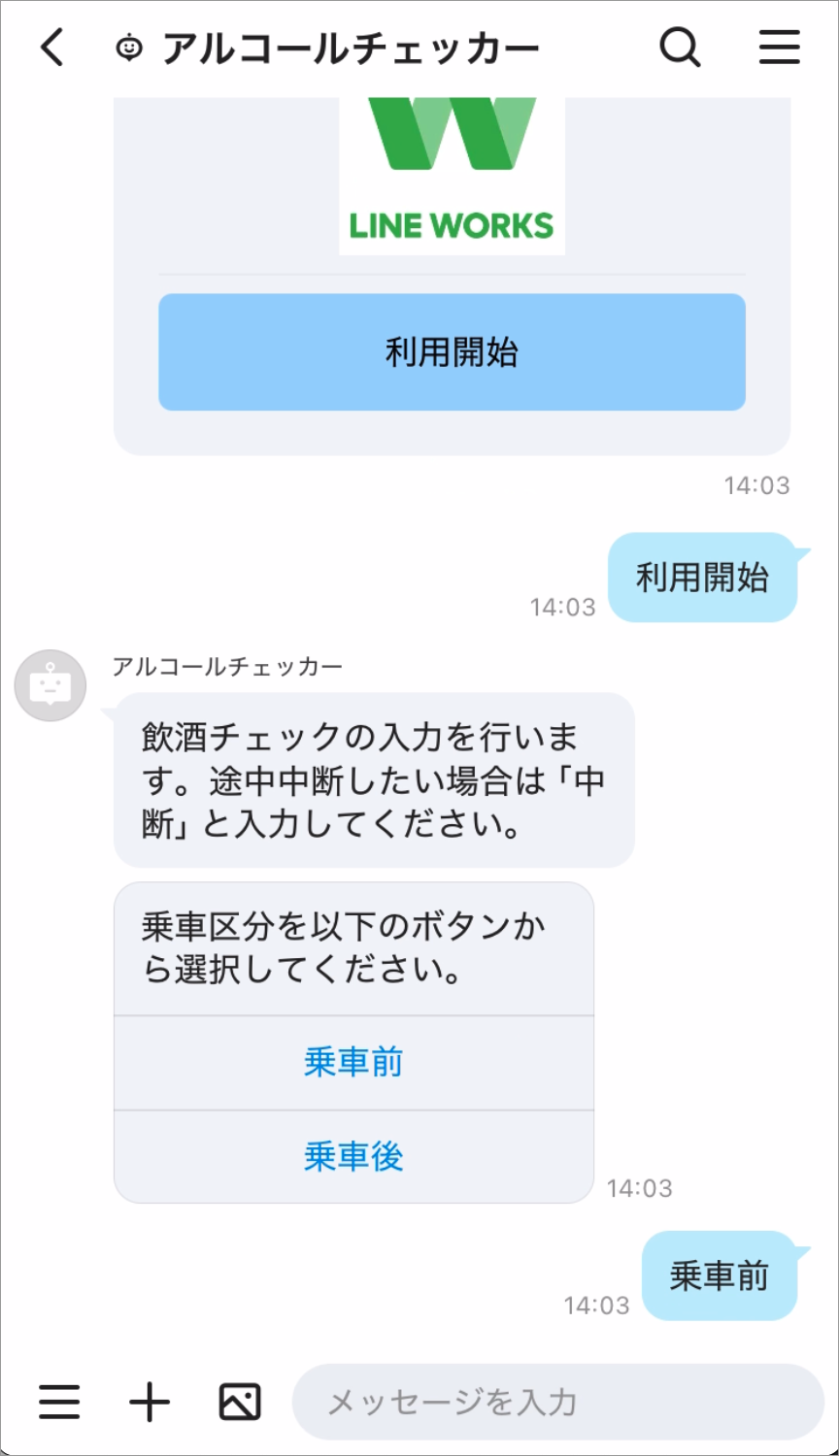

営業日報、運転日報の作成、アルコールチェックの報告、経費精算に必要なデータをLINE WORKSのBotから入力すると、基幹システムに自動で反映される仕組みをつくりました。

谷川さん:

例えば営業日報の場合、どの会社の誰をいつ何の用件で訪問したかなどの情報を手元のスマホで簡単に入力できます。入力された情報はデータベース化されるので、各自の営業活動を振り返るのに役立ちます。経費精算も領収書の写真を取り込むだけで済むので、手間と時間が大幅に削減されました。

チャット形式で迷うことなく必要事項を入力でき、その内容は基幹システムに反映される

「WOFF」によって営業活動はどう効率的になりましたか。

・営業担当者がアシスタントに問い合わせることなく営業データを閲覧可能に

・QRコードで読み取った納品情報をタイムリーに基幹システムに反映

末次さん:

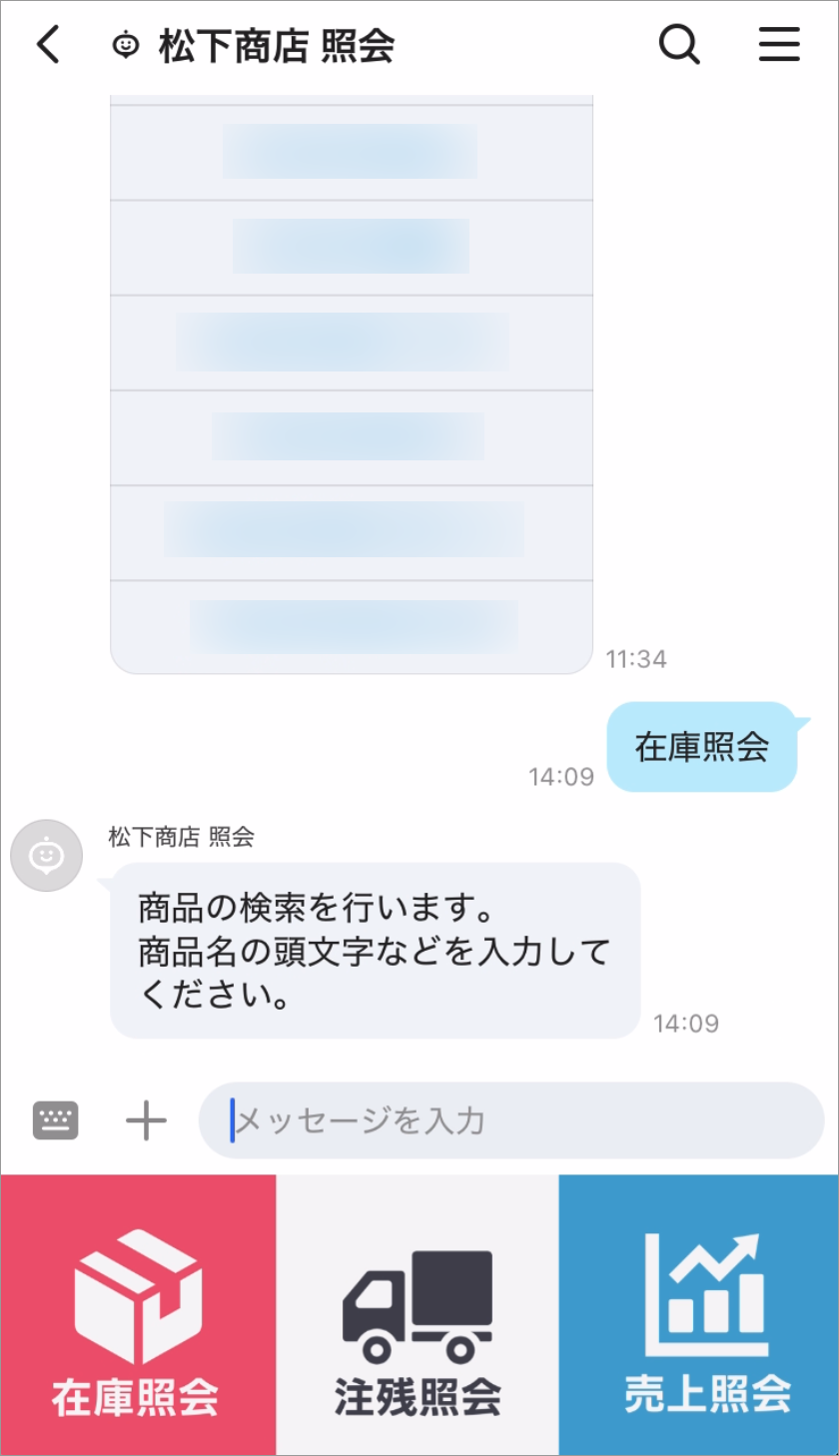

社内のPCから基幹システムのデータにアクセスできる仕組みを、「WOFF」の機能を活用することで、社外からもアクセスできるように改良しました。基本設計は管理部で行い、外部ベンダーの協力を得て完成させました。

谷川さん:

WOFFアブリを使用することで、商品名で検索すれば本社、支店、倉庫ごとの在庫を、顧客名で検索すれば受注商品の納期や出荷までのステータスを瞬時に把握できます。アシスタントに問い合わせることなく、必要なときに自ら在庫、納期、納品までの進捗状況、売上などのデータを確認できるようになったため、営業活動全般が円滑になったことを実感しています。

栗野さん:

受注から納品に至る各プロセスの進捗をリアルタイムに更新し、いつでも確認できるようにしておくことは、営業活動に関するエビデンスを確保し、お客さまへの対応を万全にするためにも重要です。

セキュリティ面でも「WOFF」を活用されているそうですね。

栗野さん:

基幹システムを含め、多くのシステムを導入している場合、それぞれのシステム固有のIDとパスワードを個別に管理する必要があり、ユーザーの負担が増大します。また、パスワード忘れによる問い合わせが頻発することで、情報システム部門の業務効率も低下するという課題が生じます。

そこで、WOFF機能を用いてLINE WORKSのみでログイン可能なシングルサインオン(SSO)仕様に変更しました。これにより、ユーザーは複数のシステムに個別にログインする必要がなくなり、パスワード管理の負担が大幅に軽減され、開発コストの削減にもつながりました。さらに、セキュリティ面でも安心感があります。万が一スマートフォンを紛失した場合でも、LINE WORKSの利用を停止するだけで、他のシステムへの不正アクセスを防ぐことができ、従来のようにシステムごとに停止手続きを行う必要がなくなり、手間が大幅に削減されました。

WOFFアプリで商品在庫などのデータを簡単に閲覧。出先からアシスタントに電話をかけて確認する必要がなくなった

LINE WORKSの導入効果を定量・定性の両面で示すことはできますか。

栗野さん:

LINE WORKS導入により、営業アシスタントが営業社員からの営業データの問い合わせに対応が少なくなり、受注FAXの内容を理解するために時間を費やすこともなくなりました。また、WOFFアプリの活用で社外から営業データにアクセスできるようになったこともあり、アシスタントと営業社員は、それぞれ1人1日あたり約30分の業務時間を短縮できています。アシスタントと営業社員はそれぞれ全社で約20名ずついるため、合計40名が月20日ある営業日に30分ずつ削減したとすると、毎月トータルで40名×20日×30分=400時間もの業務、仮に時給で換算すると月80万円相当の効率化が実現したことになります。

また、アシスタントは営業社員からの電話での問い合わせに速やかに対応しなければならないことや、受注FAXの内容を把握するために多くのことを覚えなければならないことに、ストレスを感じていました。LINE WORKS導入後はそれらの負荷から解放されたためか、アシスタントの負担も減ったことで働きやすい職場づくりにも貢献しています。

LINE WORKSの活用を今後どのように発展させたいとお考えですか。

末次さん:

営業社員が自ら在庫や受注残データなどを確認するだけではなく、WOFFとカレンダー機能を連携させるなどして、基幹システムからその日の納品予定を営業担当者にプッシュ通知する仕組みを構築したいと考えています。また、外部トーク連携機能で外部のLINE WORKSやLINEとセキュアにつながることで、お客さまや仕入れ先とのコミュニケーションも円滑にしたいです。

栗野さん:

スケジュール管理やアンケートには既存のグループウェアの機能を使っていますが、将来的にはそれらもLINE WORKSのカレンダーやアンケート機能に移行させる予定です。コミュニケーションツールの一元化により、業務環境がさらに向上すると考えています。

【お話を伺った方】

栗野 文明さん

総務部門と経理部門の機能を併せ持つ管理部をマネジメント。元SEとしてのITスキルを活かして社内のデジタル化を推進する。

末次 康夫さん

SEとして松下商店の基幹システム構築に携わったのち同社へ入社。LINE WORKSの導入を主導し、現在は運用を管理している。

谷川 貞伸さん

営業社員としてルート営業や新規得意先の開拓などを行う。

※掲載している内容、所属やお役職は取材を実施した2025年1月当時のものです。