世界有数の総合バルブメーカーとして生活・産業インフラを支える株式会社キッツは、国内外のグループ全体を挙げてICTツールの利活用によるDXを推進してきました。しかし、業務にPCの利用がない製造現場の社員に、経営層の意思決定がタイムリーに伝わりにくいという課題がありました。そこでLINE WORKSを導入し、会社が発信する情報を掲示板に集約。トップからのメッセージがダイレクトに製造現場にまで伝達されるようにしました。さらに、トークや音声通話などの機能を活用することで、日々の業務連絡も素早く行える環境を整備しています。

本事例のポイント

- 掲示板機能を活用して製造現場の社員に会社トップからのメッセージなどを周知

- 経営方針や会社の動きに対する社員の関心が向上

- 紙や口頭で行われていた業務連絡の速度がアップ

御社の事業概要をご紹介ください。

石島さん:

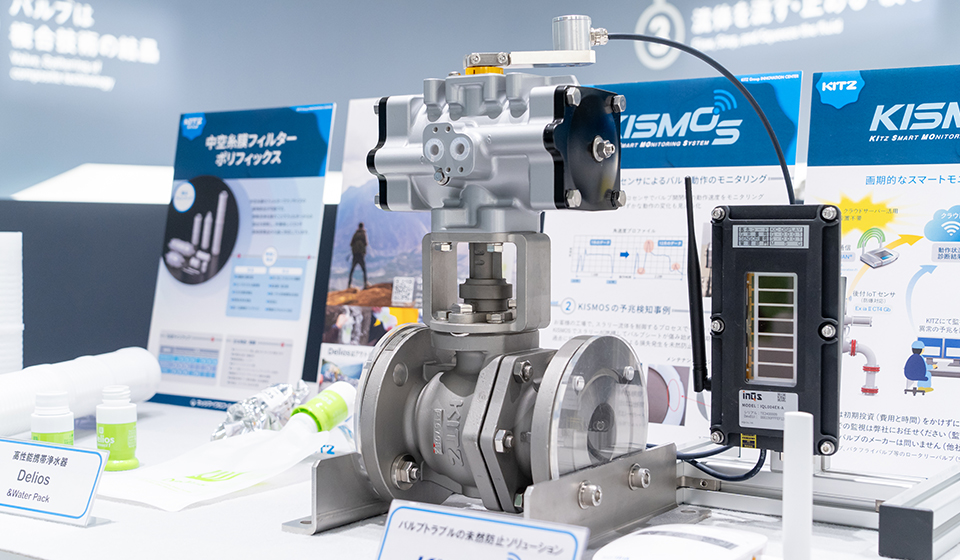

当社は、ビル・住宅、上下水道、ガス、空調などの身近な生活フィールドから、石油、化学、医薬品、食品などのあらゆる産業分野の配管に接続されるバルブの製造・販売を主力事業としています。国内のみならず、北米・欧州・アジア各国にも生産拠点や販売網を整備しています。近年は、データセンターや半導体製造装置、ファインケミカル領域や新エネルギーとして期待される水素領域などの設備で使われるバルブやユニットの製造にも注力しています。また、コンピューター・液晶分野や医薬分野などで利用される純水・超純水をつくるための高品質なフィルターや浄水装置なども製造するなど、高成長分野におけるビジネス拡大も積極的に推進しています。

国内外のグループ約40社を挙げてDXの推進に取り組んでおられますが、以前はどのような課題を抱えていましたか。

石島さん:

組織全体でしっかりデータ活用ができるように、10数年前からビジネスプロセスの標準化と基幹システムを整備してきました。しかし、基幹システムの整備に注力するあまり、基幹システム以外のペーパーレスやデジタル化、情報共有のためのIT化が遅れている実情がありました。そこで2019年より「働き方大改革」を断行し、あらゆる業務でICTツールの活用を進めました。2022年にスタートした、長期経営ビジョン『Beyond New Heights 2030「流れ」を変える』では、「働き方大改革」を土台に、ビジネス変革を目指すDX戦略を展開するに至っています。

今井さん:

「働き方大改革」以前の業務現場では、情報を伝える主な手段が電話、メール、対面、紙の資料だったため、コミュニケーションのスピード感の欠如が課題でした。業務に関する情報だけではなく、経営層の意思が個々の社員に届きにくいことも問題でした。経営方針は状況に応じて刻々と変化するため、タイムリーな伝達が必須です。ICTツールの活用推進の狙いの一つとして、トップの想いや考えを全社員が瞬時に共有できる環境の構築もありました。

佐藤さん:

そのためにグループウェアを導入し、経営層からのメッセージや会社発信の重要な情報を掲示板にアップするようにしました。しかし、製造現場で働く社員の多くは、日常業務でPCを使用しないため、紙の資料の配付や掲示、あるいは上長から口頭伝達しか情報共有の手段がなく、「いかにスムーズに情報を共有するか」という課題が依然として残っていました。

そこで、個人所有のスマホからBYODでグループウェアにアクセスできるようにしましたが、セキュリティ確保のための複雑な設定がユーザー側の負担となり、思うように利用が進みませんでした。

課題解決の手段として、LINE WORKSを選ばれた理由をお聞かせください。

井出さん:

さまざまなツールを比較検討した結果、シンプルなUIと操作性を備えるLINE WORKSが最適だと考えました。特に掲示板が見やすく、会社発信の情報を伝えるメインの手段として活用できそうなことに加え、トークやグループトークで「1対1」でも「1対N」でもスムーズに情報伝達できる点、音声通話機能がある点、トークなどのログが取得できセキュリティ面でも安心できる点に魅力を感じました。まずは業務でPCを使わない製造現場などの社員400名ほどをメインユーザーとし、必要に応じて全社規模に展開していくことを見据えて導入を上申しました。

石島さん:

LINE WORKSの名前は聞いたことがありましたが、詳しいことは知りませんでした。そこで調べてみると、大手の製造業でも採用している企業が多いことが分かりました。当社にもフィットするのではないかと考え、小規模のグループで試用してみました。その結果、機能性とセキュリティの両面で申し分ないとの評価が得られ、正式に採用することを決めました。

導入に際して、運用ルールは定められましたか。また、製造部門のユーザーへの展開はどのように進められましたか。

佐藤さん:

会社からの情報伝達の迅速化に加え、社員どうしの活発なコミュニケーションの促進も目指し、「虚偽情報を発信しない」「業務時間のみ使用する」など必要最低限のルールを定めて運用を開始しました。

山梨県と長野県にある3か所の製造拠点では、私と今井が説明会を開きました。各部署の管理者に対し、LINE WORKSを導入する目的と基本的な操作方法をレクチャーしました。また、各工場の食堂にヘルプデスクを設け、個人の端末へのLINE WORKSアプリのインストールなどをサポートしました。

LINE WORKSの掲示板機能の活用シーンと導入効果をお聞かせください。

・会社発信の重要な情報をアップして速やかに周知

・会社の動きに対する製造部門の社員の興味・関心が向上

井出さん:

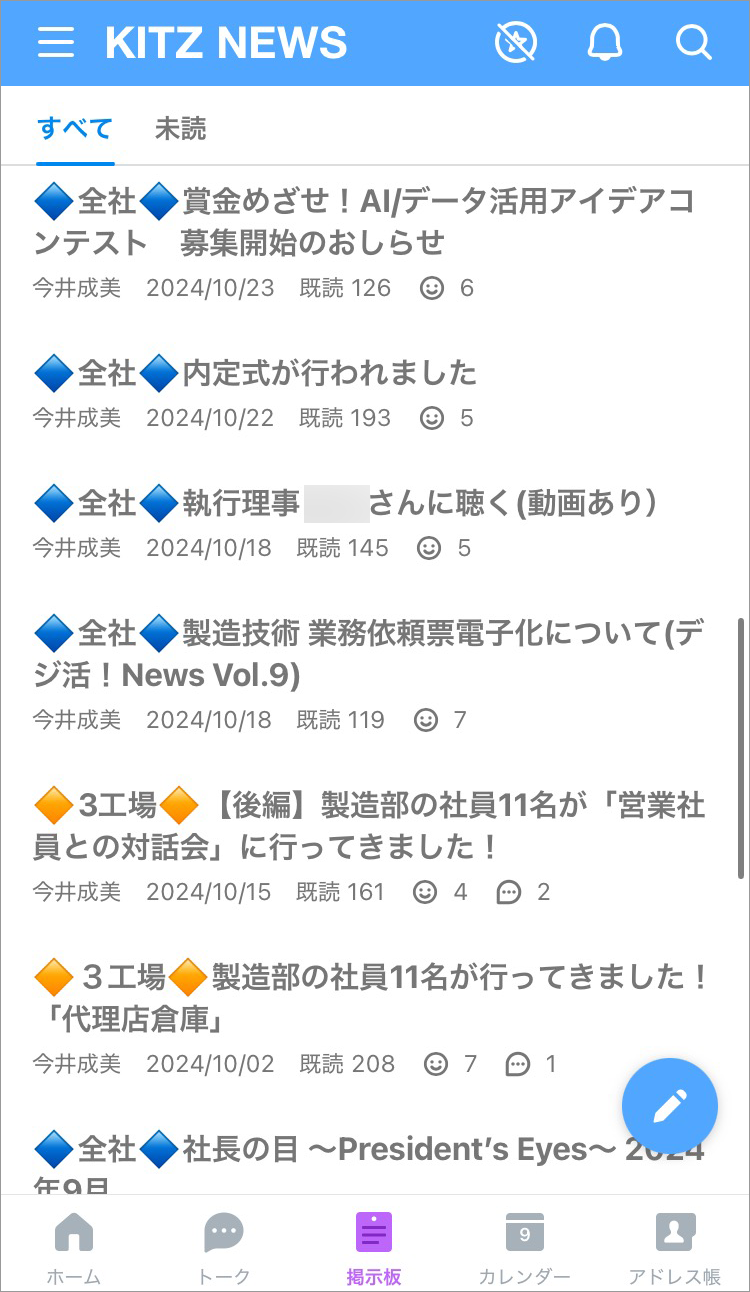

製造現場で働く社員に、会社からの通知を素早く周知するために活用しているのが掲示板です。口頭や紙文書で伝達していた情報を集約し、トップからのメッセージ、社内ニュース、各種通知・通達、職場単位のコミュニティ情報などのスレッドに分類して、社員がいつでも閲覧できるようにしています。

社内のニュースは「KITZ NEWS」で周知。キッツの社員で2024年のパリ五輪・女子レスリングで銅メダルを獲得した須﨑 優衣選手に関する情報なども掲載

今井さん:

掲示板を通じて多くの社員が会社の動きに興味を持ってくれるようになり、「自分の会社がこんな面白い取り組みをしていることを初めて知った」といった声が上がっています。

石島さん:

LINE WORKSの運用開始は2024年9月とまだ日が浅いにもかかわらず、掲示板に掲載された情報は製造部門の約400名のユーザーのうち、平均で100名ほどが既読になっています。もちろん目標は全員が既読になることですが、職場でスマホを見る機会が休憩時間しかない製造現場の社員の4人に1人が、自ら会社の情報にアクセスしてくれるようになったことは、取り組みの第一歩として高く評価できるものだと思います。

今井さん:

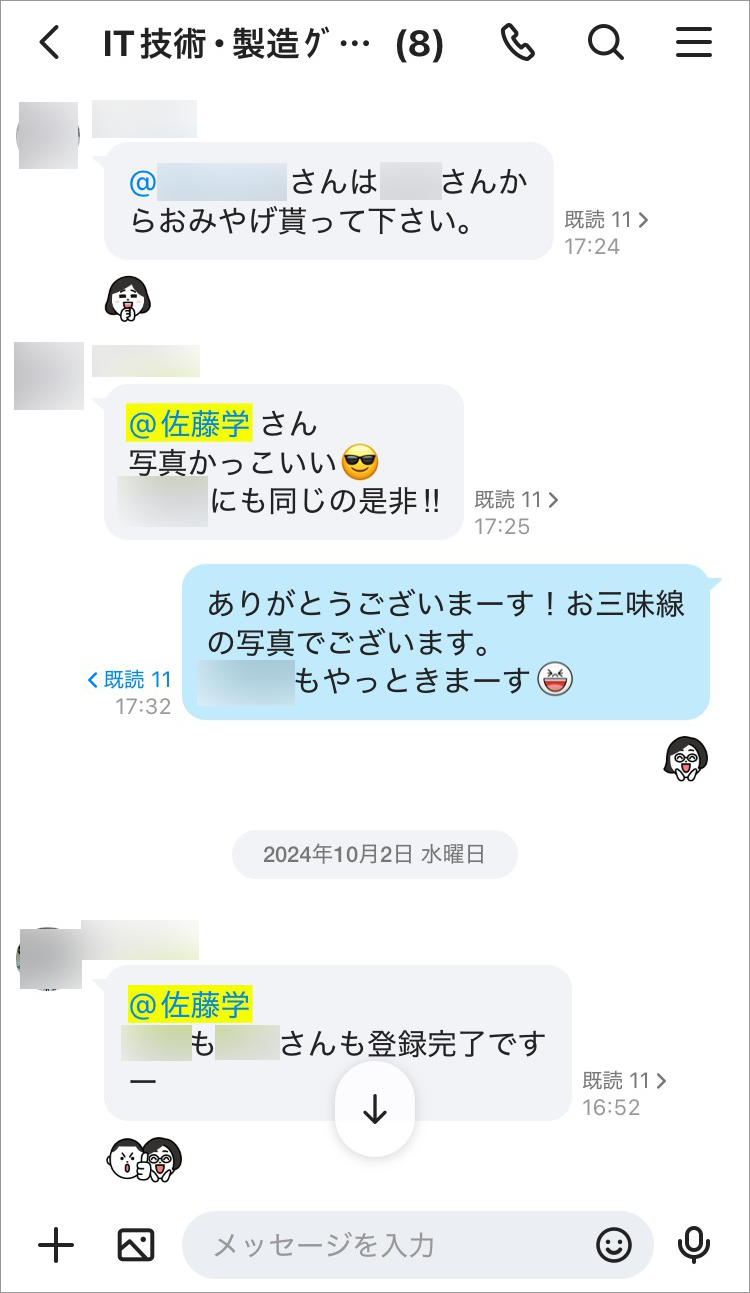

掲示板の記事には「いいね!」ボタンを押したりコメントを書いたりできるので、社員どうしがつながるための場としても機能し始めています。会社からの通知を掲示板に発信する側としては、作成画面がシンプルで使いやすく、画像を簡単にアップロードできるところも気に入っています。

ほかにLINE WORKSのどんな機能をよく活用されていますか。

【トーク/グループ】業務連絡の速度が大幅に向上

【音声通話】マシントラブルなど緊急時の連絡手段に

【アドレス帳】連絡を取りたい相手をスムーズに検索

今井さん:

製造部門の社員どうしがトークで業務連絡をするケースも多く、情報伝達の迅速化に役立っています。

井出さん:

製造ラインのマシントラブル発生時などに、音声通話機能で製造技術部門の担当者と迅速に連絡できるようにしてほしいという現場の社員からの要望を受け、製造技術部門の担当者にもLINE WORKSを導入しました。

社内の誰かに電話をかけたいとき、以前は会社のポータルサイトを開いて番号を調べる必要があり面倒でしたが、LINE WORKSのアドレス帳から直接かけられるので、私も音声通話機能をよく使っています。

LINE WORKSの活用を今後どのように発展させたいとお考えですか。

佐藤さん:

製造部門以外ではPCベースでグループウェアによる情報共有をしていますが、トークや音声通話といった、より手軽なコミュニケーションツールとして、将来的にLINE WORKSを全社に広げることができればと考えています。

井出さん:

ゆくゆくは、LINE WORKSのグループ会社への展開も検討できればと考えています。

今井さん:

製造部門内のコミュニケーションをさらに促すため、社員が思ったことを気軽に投稿できるコンテンツなどを企画したいです。

石島さん:

1月1日付で全社の組織を大きく変更し、より各市場のお客様に寄り添い市場のニーズに応えていくビジネスユニット制の体制となりました。同時に第二期となる中期経営計画 (2025-2027年度)が社内外に公表され、各市場お客様を基点に、営業、設計開発、生産などが一体でその課題やニーズを共有し、その解決に注力していくことが必要となっています。その変更に関するトップからのメッセージもですが、今後もお客様課題解決のために継続的な情報共有を製造部門全員に確実に伝えていきたいと考えています。

当社はカメラや二次元コードなどを用いた業務効率化も進めており、AI活用も積極的に推進しています。製造部門やお客様に対応するフィールドサービス部門などでは、それらのデータをLINE WORKSで円滑に共有できる環境も構築したいと考えています。

【お話を伺った方】

石島 貴司さん

IT部門の責任者としてDX推進を統括し、デジタル化による業務効率化・効果向上を推進

井出 征峰さん

製造、品質保証、生産管理などのシステム管理の責任者

佐藤 学さん

製造、品質保証、生産管理などのシステム管理を担当

今井 成美さん

生産本部で人材育成、エンゲージメント向上、DX啓蒙活動などを担当

※掲載している内容、所属やお役職は取材を実施した2025年1月当時のものです。