社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 北海道済生会小樽病院では、職員間の連絡の煩雑さを解消するためにビジネスチャットの利用を検討し、まずは事務職の主要メンバーからLINE WORKSの利用を開始しました。フリープランによりノーコストで導入できるLINE WORKSによって、電話やメールをトークに置き換えてコミュニケーションをスムーズにするだけではなく、Botによる自動通知機能も活用。Zoomを使った面会の申し込み情報や、オンラインミーティングのURLなどを関係者に自動通知する仕組みも構築し、業務生産性の向上に役立てています。

本事例のポイント

- 外部トーク連携機能で関連施設との連絡もスムーズに

- Botの活用でオンライン面会の受付業務なども円滑化

- フリープラン活用のスモールスタートから院内のコミュニケーションを活性化

北海道済生会小樽病院の概要をご紹介ください。

阿畠さん:

1924年に小樽診療所として開設し、1952年に病院診療を開始した当院は、2024年に創立100周年を迎えました。現在は急性期一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、重症心身障がい児(者)病棟からなる地域密着多機能病院として、全15の診療科が急性期から回復期まで切れ目のない医療を提供しています。

少子高齢化が深刻な小樽市では行政や企業、医療福祉機関が一体となって、市民が安心して暮らし続けられる「ウエルネスタウン」の構築を進めるようになりました。その一環として当院を運営する北海道済生会は、2021年に大型商業施設「ウイングベイ小樽」に健康福祉ゾーン「済生会ビレッジ」を開設。健康ステーションや介護・リハビリ施設などを整備し、市民の健康維持や福祉・介護の拠点として機能しています。

以前は院内にコミュニケーションに関してどのような課題を抱えていましたか。

阿畠さん:

病院には会議体や委員会の数が多く、私がメンバーになっているものだけでも20ほどはあります。医療支援室が主催する会議や委員会の日程調整、場所の手配は私が行いますが、その連絡手段が電話とメールだったため、情報の伝達と共有に手間と時間がかかっていました。

木村さん:

職員間の通常の業務連絡は電話をメインに行われますが、だれもが業務用の携帯電話を持っているわけではなく、部署に内線をかけて取り次いでもらうのはとても煩雑でした。また、相手の仕事を強制的に中断させてしまうことから、電話に代わるコミュニケーション手段が必要なのではないかと思っていました。

本間さん:

情報システム課にはPCや業務システムに関するトラブルの相談が電話で寄せられ、その対応にかなりの時間を割いていました。院内にはグループウェアや電子カルテのメール機能もありますが、いずれもプッシュ通知ではないので自らアクセスしなければ情報やメッセージを得られませんし、既読機能がないのも不便でした。

課題解決に向けてLINE WORKSを導入された理由をお聞かせください。

阿畠さん:

「経営改善グループ」内にコミュニケーションを円滑にするための「業務効率化推進プロジェクト」を立ち上げてビジネスチャットの導入を検討し、どんなツールがよいか情報システム課に相談しました。

本間さん:

それを受けていくつかのチャットツールをリサーチし、無料で使えるフリープランがあって導入しやすいことと、ICTツールに不慣れな職員でも使いやすいインターフェイスを備えていることからLINE WORKSに注目。他のツールの多くがスレッド形式であるのに対し、LINE WORKSは時系列でメッセージを辿れます。職員間の連絡をスムーズにするのが導入目的だったので、スレッド形式ではないLINE WORKSの方が使い勝手がよさそうだと感じたのも選定の決め手になりました。

LINE WORKSの具体的な利用シーンと導入効果をお聞かせください。

・連絡の多くが電話からトークに移行して業務効率が向上

・外部トーク連携機能で関連施設とのコミュニケーションも活性化

・オンライン面会の申し込みがあったことをBotが担当者のグループに自動通知

阿畠さん:

まずは経営改善グループで全体とチームごとのトークグループをつくって試用したしたところ、電話やメールよりもずっとスムーズに情報を共有できることを実感できました。

木村さん:

利用が事務部門全体に広がってからはだれもがチャットでやり取りする方がずっと効率的だと気づき、普段の業務連絡はもちろん、会議資料の共有などにも活用しています。

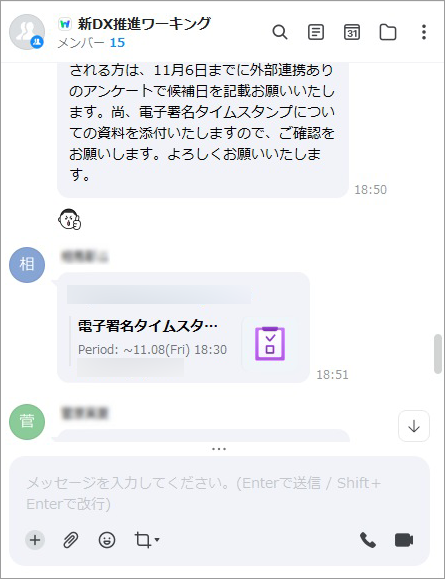

さまざまなグループを作成して業務連絡に活用。会議体のグループでは事前にアンケートや資料配布を実施しスムーズな情報共有を実現している

本間さん:

感覚的には毎日10本はかかっていた電話が半減。PCやシステムの不具合などに関する相談をトークで受けることで、手の空いたときに対応できるようになりました。

LINE WORKSを導入したのはコロナ禍だった2021年で、ちょうどワクチン接種の予約受付システムを情報システム課で内製しているところでした。感染予防のために職員が対面のミーティングを控えていた状況下、グループトークで関係するメンバーが密に意思疎通をできたことで、システム構築をスムーズに進められました。

そうしたことからLINE WORKSの効用を実感し、当院の関連施設である「重症心身障がい児(者)施設みどりの里」、「小樽老人保健施設はまなす」にも勧めてフリープランを導入してもらいました。私が全体の管理者となって、当院と連絡し合う機会が多い職員にアカウントを配布し、外部トーク連携機能を使ってやり取りできるようにしています。その結果、打ち合わせなどのためにお互いの施設をわざわざ行き来することが減りました。同様に「ウイングベイ小樽」の「済生会ビレッジ」の職員との連絡も効率化しています。

2024年7月には当院の創立100周年を記念したイベントや式典を行いましたが、その準備にあたっても関連施設の職員がグループをつくって連絡をし合いました。このようにLINE WORKSは院内や関連施設との快適なコミュニケーションにとってなくてはならないものとなっています。

Bot機能も積極的に活用されているそうですね。

木村さん:

コロナ禍でご家族などが入院患者さんとの対面の面会ができなくなったことから、Zoomミーティングを使ったオンライン面会ができる環境を整えました。希望される方がWebフォームで申し込まれるとその情報が面会のスケジューリングをする病棟の担当者にメールで送信されるようにしたのですが、担当者は院内にいるときしかメールチェックをすることかできません。そのために申し込みを見落としたり、手配が遅れたりするという課題が発生していました。

本間さん:

そこで院外のWebサーバーにオンライン面会の申し込みがあると、その情報を担当者のトークグループにBotが自動的に通知する仕組みを構築し、「小樽病院のBot」という意味で「たるぼっと」と命名しました。「たるぼっと」によって担当者はすぐに申し込みに気づき、素早く面会日時を確定させられます。非番のときにLINE WORKSを見るかどうかは各人の判断に任せていますが、手元のスマホに通知が入るので休日でも申し込みがあったことが分かります。

木村さん:

面会日時が確定したことを対応した人がグループに発信することで、オンライン面会の運営に携わる全員に情報が共有される流れも整えました。面会は希望日の5日前から受け付けていますが、以前より速やかにスケジューリングできるようになったことは、申し込まれる方の利便性を高めることにもつながっています。

本間さん:

オンライン面会には、ご家族がご自宅から行うケースと、病棟にお越しいただいて備え付けのタブレットPCを使って行うケースがあります。ご自宅の場合はURLをメールで送信しますが、ご来院される場合は通知をタップするだけでZoomミーティングが開始できるよう、各病棟のオンライン面会用タブレットにインストールしたLINE WORKSにBotがURLを自動送信する機能を付加し、こちらは「たぶぼっと」と名づけました。同様の仕組みで、院内会議をZoomミーティングで開く際のURLも、参加者のLINE WORKSにBotが自動通知されます。

院内の会議などにZoomミーティングを使うときは監督職に承認を得るルールになっているのですが、依頼メールを送ってもすぐに対応してもらえず、ミーティングを設定する担当者が再度メールを送ったり電話をかけたりして催促していました。その労力を減らすため、会議設定時にも監督職にBotが自動的に承認依頼を通知するようにしています。

フリープランでもこのようにBotをうまく使って自動通知機能を拡充すれば、さまざまな業務の効率化に役立ちます。1つ作ってしまえば汎用性高く応用できるので、ぜひ多くの医療機関でも試していただきたいですね。

LINE WORKSの活用を今後どのように発展させたいとお考えですか。

阿畠さん:

現在は事務部門だけでLINE WORKSを使っていますが、今後は医師や看護師をはじめとする医療職にも広げて院内の情報共有をさらにしやすくできればと思っています。

木村さん:

そのためには患者さんの情報を扱う上でのガイドラインをしっかり整備し、秘匿すべき情報が万が一にも漏えいしない万全のセキュリティ対策を施すことが不可欠です。特に、厚生労働省による「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」をはじめ、医療機関がデータ活用をするときに望まれる「3省2ガイドライン」に沿ったガイドラインなどを制定する必要があります。

本間さん:

既存のグループウェアや電子カルテシステムなどと何らかのかたちで連携させることも視野に入れていますが、コミュニケーション機能を可能な限りLINE WORKSに集約させられれば、いっそう業務効率化が進むと思います。今回の事務職での利用実績によりLINE WORKSの有用性が感じられたので、全職員での利用が進むように有償版を導入したいと考えています。

コミュニケーションの効率化を進めようとしている医療機関へのメッセージをお願いします。

本間さん:

フリープランはユーザー数に30アカウントまでしか利用できない等制限がありますが、中規模の病院やクリニックでは十分に活用できるはずです。アドバイスしたいのは、ユーザーどうしがトークでファイルのやり取りをすると、すぐにストレージ容量がいっぱいになるということです。データのやり取りはできるだけ避け、ファイルを保存している外部ストレージのリンクを送る、もしくは、容量が足りなくなったらグループやトークを削除することで問題を回避できます。まずは一部署などでスモールスタートしてみて、有用性を確認してから全社導入を検討することをおすすめします。

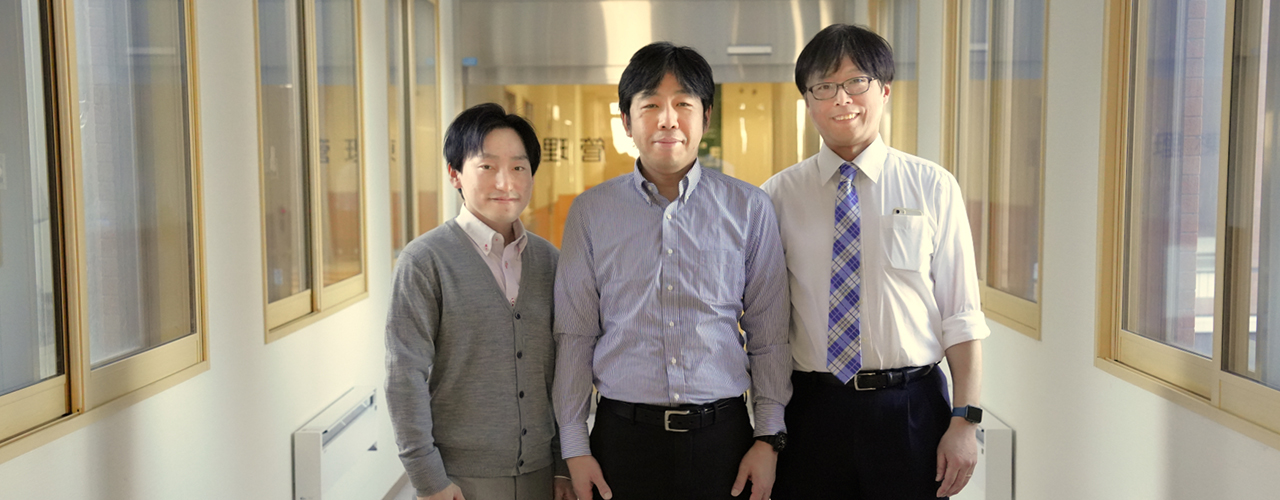

【お話を伺った方】

本間 真一さん

SEとして院内のICTの整備にあたり、LINE WORKSの運用管理者も務める。

阿畠 亮さん

医療部門をサポートする医療支援室を室長として管理する。

木村 卓司さん

経理課で経理業務を担当するほか、経営企画室の業務も兼務する。

※掲載している内容、所属やお役職は取材を実施した2025年1月当時のものです。