社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 神奈川県済生会 横浜市東部病院はDX推進の一環で、院内のコミュニケーション基盤としてLINE WORKSを導入しました。電話やメールに代わる連絡手段としてトーク機能を活用することにより、職員間のスピーディな意思疎通が可能になりました。さらにBot機能による診断書作成リマインドの自動化で、医師ごと・科ごとでバラツキのあった督促方法が標準化されました。また、ビデオ通話機能を利用して、医療職員が院外にいてもカンファレンスに参加できる環境を整えるなど、DXを通じた働き方改革を力強く推進しています。

本事例のポイント

- 電話・メールをトークに置き換え院内の連絡がスムーズに

- 診断書作成のリマインド送信をBotで自動化して業務負担を軽減

- ビデオ通話機能でテレカンファレンスができる環境を整備

病院の特長をご紹介ください。

金城さん:

横浜市の中核病院として2007年に開院した当院は、急性期医療や高度専門医療を提供しています。また、近隣の医療機関や介護・福祉施設との連携による地域完結型医療の構築にも努めています。2014年には救急医療体制の整備を進める横浜市の要請に応え、院内に「横浜市重症外傷センター」を開設し、24時間365日、交通事故などによる重症外傷患者を受け入れ、救命処置や治療を行っています。さらに、全職員が基本的な医療・看護技術や心肺蘇生法などを学べるよう、スキルトレーニングセンターを設けているのも特長の一つです。

以前はどのような課題を抱えていましたか。

金城さん:

院内の主なコミュニケーション手段はPHSと内線電話でしたが、電話は相手の思考や作業を中断させてしまいます。また、外来診察や手術、会議などで多忙な医療職員はそもそも電話に出られないことが少なくありません。医師と看護師は電子カルテを通じてやり取りすることが多いため、お互いの名前と顔が一致しないなど、情報機器の発達によってかえってコミュニケーションが希薄になる側面もありました。

鶴見さん:

事務職員は電子メール、医療職員は電子カルテに搭載されているメール機能を使って連絡することもあります。ただし電子メールは相手が読んだかどうか分からず、電子カルテのメール機能では既読/未読は分かるものの、PCからアクセスしなければ確認することができません。ほかにグループウェアも運用されていますが、医療職員全員が業務用のPCを持っているわけではないため、利用するのはほぼ事務職員に限られていました。また、電子カルテと一般の事務用途のネットワークが分離していることも、コミュニケーションの円滑な流れを阻害していました。

私が所属する医師支援室の職員にとって、特に課題となっていたのが、医師に作成を依頼した診断書の督促業務でした。患者さんから診断書の発行を依頼されるとMA(メディカルアシスタント)が電子カルテの情報をもとに下書きするのですが、医師は忙しさに紛れてその確認・承認を後回しにしがちです。事務担当者は外来診察を終えるタイミングでお願いに行ったり、電子カルテのメール機能でメッセージを送ったりするのですが、それでもなお、すぐに作成してもらえないことがありました。

ほかに院内の救急科に特有の課題もあったそうですね。

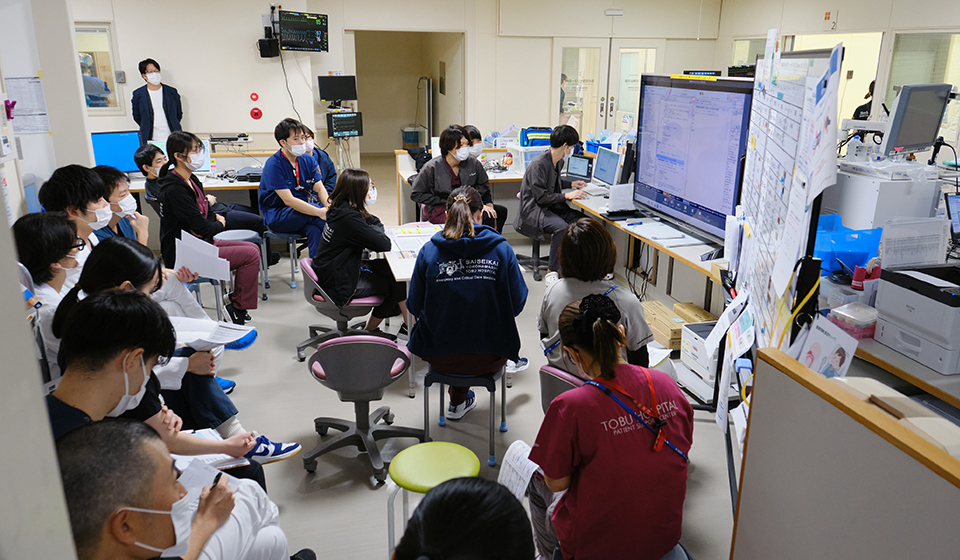

風巻さん:

救急科の入院患者さんの容体は刻々と変わるため、毎朝のカンファレンスで医療職員が最新の状況を共有しなければなりません。そのため以前は勤務時間外でもカンファレンスに参加することがありましたが、医療従事者の時間外労働の上限が設けられてからはそれが難しくなりました。

大政さん:

しかし、十分な医療を提供するには関係する全スタッフがリアルタイムに情報を共有することが重要です。そのため、院外から参加可能なテレカンファレンスができる環境を整備する必要を感じていました。

金城さん:

当院はDXの推進に力を入れており、2023年度より「DX5カ年計画」を推進しています。その重要な施策の一環として、職員全員がスムーズに連絡を取り合えるコミュニケーション環境を構築し、今挙げられたような現場の課題を解消することを目指しました。

課題解決に向けて、LINE WORKSを導入された理由をお聞かせください。

金城さん:

救急科では以前から、カンファレンスに参加できない職員が情報を共有するためのチャットツールとしてLINE WORKSを活用していました。既存のグループウェアのチャット機能や他のソリューションも検討しましたが、インターフェイスがLINEと似ていて親しみやすいこと、救急科で利用実績があったことから、全職員にアカウントを付与することに決めました。

LINE WORKSの利用を促進するため、導入に際して特別な制約や規則は設けず、BYODでの使用も認めました。勤務時間外に連絡を受けたくない人は通知をオフにするようアナウンスし、どのように活用するかは個々の職員の判断に任せることにしました。

LINE WORKSの利用シーンと導入効果をお聞かせください。

・トークがメインの連絡手段となりメールの量が半減

・会議参加者へのリマインドをグループに一斉通知

金城さん:

確実にメッセージが届き、スピーディに返答が得られることから、通常の業務連絡にはトークが多用されるようになり、メールの量がほぼ半減しました。

会議が多い医師は予定を忘れがちなので、以前は事務担当者が、会議の直前に全員に電話をかけて出席を促していました。LINE WORKS導入後は、会議体ごとのグループに一斉に通知し、既読がつかない人だけに電話でリマインドすればよいので便利です。

私用スマホにLINE WORKSアプリを入れている職員には、休みの日でも重要な情報を送っておくことができます。休日に見るかどうかはあくまでも本人の裁量に委ねていますが、既読率はかなり高いです。

鶴見さん:

電話がトークに置き換わったことで、医師との連絡が格段にスムーズになりました。メールと違い、挨拶文を省いて「○○の確認をお願いします」などと手短に用件だけを伝えられることも、業務効率化に貢献しています。

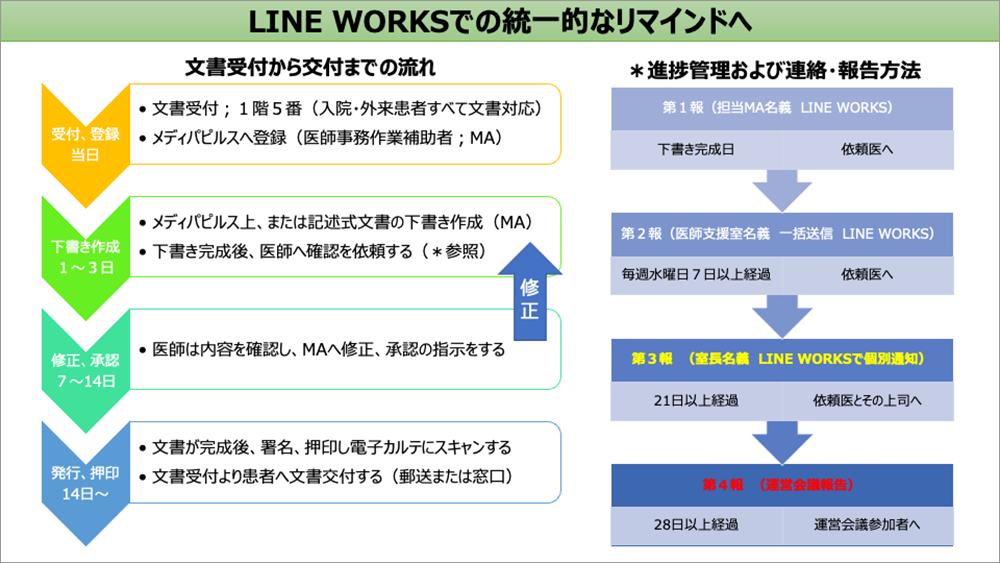

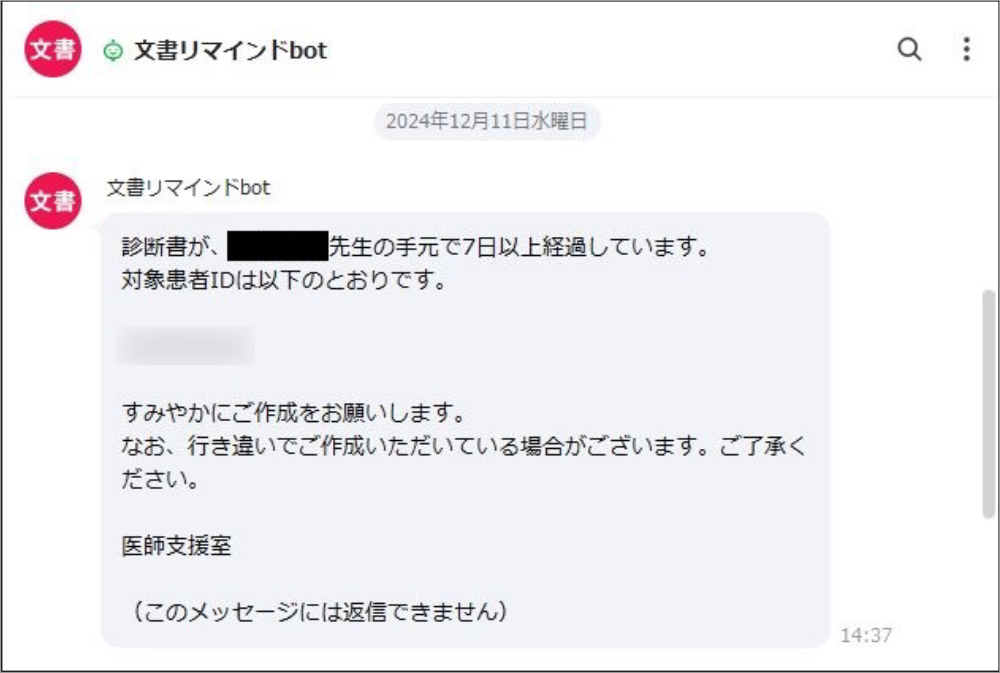

LINE WORKSのBotを活用して、診断書の作成を促す通知を自動的に発信する仕組みをつくられたそうですね。

・管理システムのデータを参照して医師への督促通知を自動送信

・事務職員の業務負荷が軽減し患者に診断書を渡すまでの時間も短縮

風巻さん:

救急科がLINE WORKSを先行して使っていたとき、院内にいる医師だけでは対応しきれない重症の患者さんを迎える際、非番の医師に応援を要請するため、患者さんの状況をグループに発信して共有していました。しかし、そのような事態ではトークに情報を入力している暇もなかったため、データベースソフトのFileMakerとLINE WORKSを連携させ、ボタンを押すだけでデータベースに入力された患者さんの情報をトークグループに発信できるようにしました。

その経験を活かし、医師が一定の日数作成に着手していない案件データを診断書作成管理システムから抽出し、LINE WORKSと連携させたFileMakerにインポートすることで、LINE WORKSのBotが医師のトークにリマインドのメッセージを送信する仕組みをつくりました。

鶴見さん:

この取り組みを開始してまだ間もないですが、直近の2週間で約40人の医師におよそ80件の通知が送信されました。以前のように医師に作成を催促する手間が省け、患者さんに診断書をお渡しするまでの時間も短縮が見込まれます。

テレカンファレンスの環境整備はいかがですか。

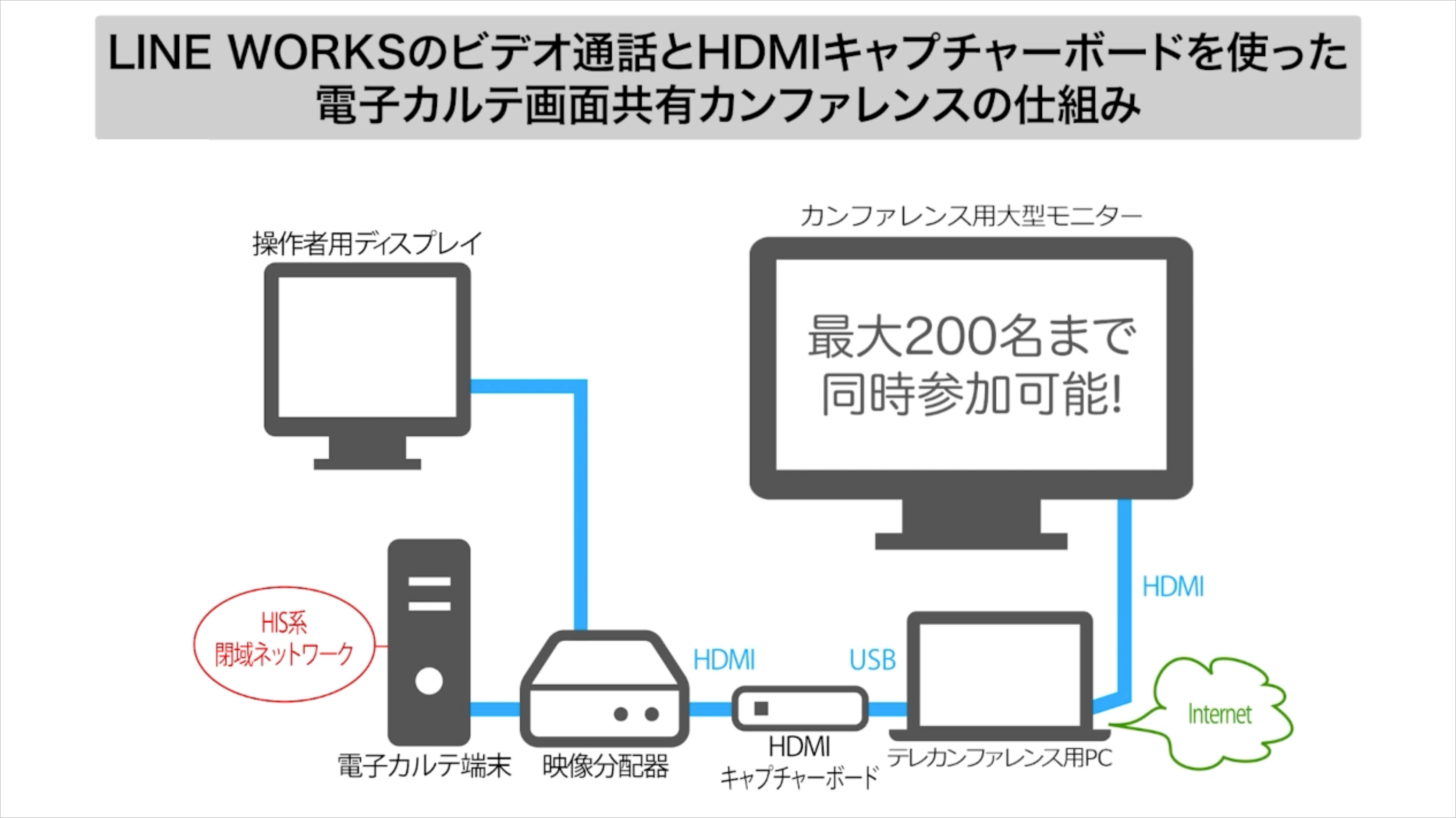

・医療職員がどこからでもビデオ通話機能でカンファレンスに参加

風巻さん:

救急科のカンファレンスをLINE WORKSのビデオ通話機能でオンライン化したことで、非番の医師や職員にも時間や場所を気にせず情報共有できるようになりました。

大政さん:

院外からでもカンファレンスに参加して意見を述べられるので、集中治療室の運営責任者として、以前よりしっかりと職責を果たせるようになりました。

その他、LINE WORKSの活用状況について教えてください。

【アンケート】会議参加者などの意見をスムーズに収集・集計

【外部トーク連携】入職内定者や外部のパートナーとの連絡を円滑化

【カレンダー】自身や院内のメンバーのスケジュールを可視化

金城さん:

多数のメンバーが参加する会議での意見収集にアンケート機能を使っています。アンケート結果は瞬時に集計、グラフ表示されるので、会議の進行がスムーズになりました。

回答の内容が自動的に集計されるので、大人数へのアンケートも簡単に行える

入職が内定した新卒者との連絡には、外部のLINE WORKSやLINEとセキュアにつながれる外部トーク連携機能を使っています。新卒者にとって、電話やメールよりもLINEの方が身近なツールなので、円滑なコミュニケーションを取れるようになりました。外部トーク連携機能は、システム開発ベンダーとの連絡にも活用しています。

鶴見さん:

個人的には、カレンダーでスケジュール管理をするようになりました。手元のスマホで操作できるので、PCで使っていたグループウェアのスケジューラよりも便利です。

LINE WORKSの活用を今後どのように発展させたいとお考えですか。

鶴見さん:

院内の職員や医師にリマインドをする機会は非常に多いため、Botによるリマインド通知の対象業務を、診断書の督促以外にも拡大できればと考えています。

金城さん:

現在は既存のグループウェアや電子カルテのメール機能、LINE WORKSなど、複数のツールを併用していますが、現場の混乱を招く可能性があるため、今後はコミュニケーションチャネルを可能な限りLINE WORKSに集約して一元化を図りたいと考えています。そのうえで勤怠管理システムなどとの連携も進めれば、さらに業務効率を向上させられるはずです。

大政さん:

多数の部署と関わる私は、多くのカンファレンスの内容を把握したいと考えています。できれば院内のカンファレンスをすべてビデオ通話機能でオンライン化し、いつでも参加できるようにしたいです。さらに参加者の発言が自動的にテキスト化されて議事録になれば、業務生産性がさらに高まると思います。

風巻さん:

救急科では患者さんの治療方針を他の科の医師に相談することがありますが、電話では状況を正確に伝えられず、しばしばコミュニケーションエラーが起きていました。院外にいる脳神経外科医や整形外科医などが、LINE WORKSからデータベースにアクセスして画像を閲覧できる環境を整備したいと考えています。

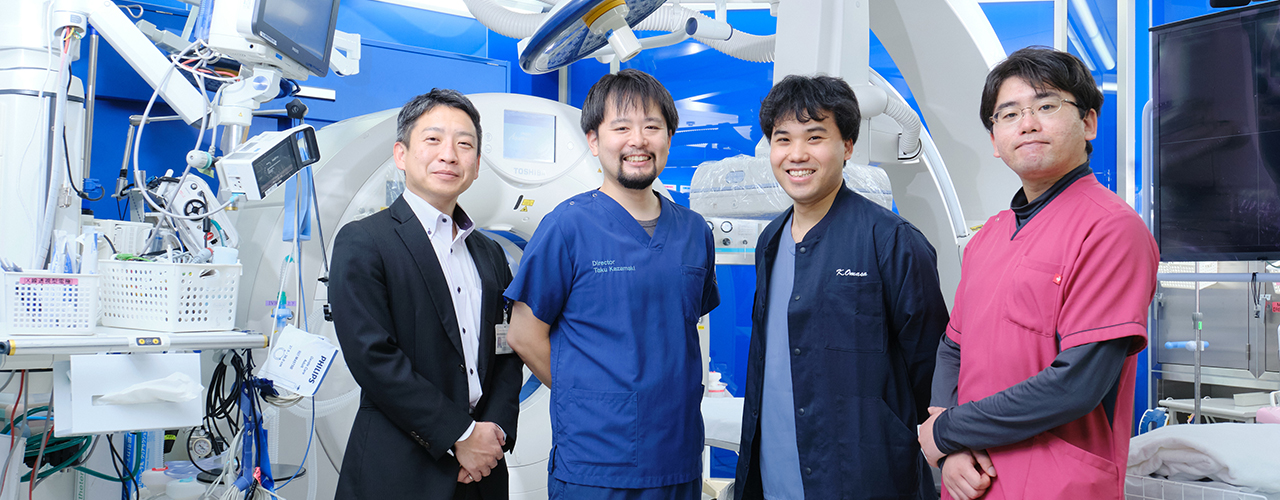

【お話を伺った方】

金城 悠貴さん

2023年度に開設されたDX推進室の副室長と総務室 室長を兼務。

鶴見 怜央さん

医師支援室で医師の事務補助をする職員をマネジメントする。

風巻 拓さん

救急外科医。救急科医長。医局長。スキルトレーニングセンターの責任者も務める。

大政 皓聖さん

救急集中治療医。救命救急センターの集中治療室の運営をマネジメントする。

※掲載している内容、所属やお役職は取材を実施した2024年12月当時のものです。