本事例のポイント

-課題:

・低価格でさらに便利な新しい財務会計システムを提供したい

・開発コストや工数を抑えて自社サービスにAI-OCRを組み込みたい

・膨大な量のレシートや領収書を読み取る認識精度の高さ

・膨大な量のレシートや領収書を読み取る処理速度

-期待:・導入費用が安く、開発コストを抑えられること

・API連携により、迅速に自社システムに組み込めること

・読み取り精度の速さと正確さ

-成果:・財務に必要な情報をレシート・領収書から精度高く読み取り、人的リソースを抑えてデータ化

・財務に必要な情報をAIが項目分類しデータ化するので、仕訳作業も効率化

・自社システムとのAPI連携により、スピード感を持って新たなサービスのベータ版をリリース

・導入コスト・運用コストの低さにより、ベータ版としてクライアントへのモニタリングを実施可能に

株式会社シスプラとは?

「財務の力を経営の力に」をコンセプトに、財務会計ソフト・給与計算ソフトを開発。東京と大阪に支社を持ち、全国の2,000件の会計事務所を顧客としながら、それらの会計事務所とともに顧問先企業の財務を支えている。

人の手による作業が大半を閉めていた財務会計業務の効率化を目指し、従来の財務会計ツールをアップデートし続け、「プロの会計人が活用する財務会計ソフト」の開発に取り組んでいる。

2023年開始のインボイス制度を見据え、全国の会計事務所にのしかかる膨大な仕訳の入力作業を自動化したい

椛沢さん :

株式会社シスプラは、財務会計と給与計算のパッケージソフトを開発・販売している会社です。

全国2,000件の会計事務所様をクライアントとして、その顧問先である約2万社の中小企業様に、弊社のシステムをご活用いただいています。

1988年設立、創立34年とIT企業の中では「老舗」と呼ばれる部類ですが、IT企業として、そして財務会計の一端を担う企業として、中小企業の健全経営に役立つソフトウェアの開発・アップデートに取り組んでおります。

今回LINE WORKS OCRを導入したきっかけは2つあります。

1つは、電子帳簿保存法の改正に伴う証憑書類の電子的保存に対応するため。

もう1つは、2023年10月に開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)により膨大な仕訳入力作業の増加が予想されるため、入力の自動化に対応しようと思ったからです。

※インボイス制度とは 消費税の仕入れ税額控除の方式のこと。

日本が軽減税率制度を導入したことにより、企業の経済活動においても複数の税率が発生するようになったため、税率ごとに仕入れ税額控除を計算する義務が発生。その根拠となるように、請求書を発行する際にはこれまで義務付けられていなかった「適用税率・税額の表示」が必要となる

槇野さん :

インボイス制度の開始は、消費税導入時と同じくらい、会計業界にとっての大きなターニングポイントになると言われています。経理の仕事のうち多くの割合を占める「仕訳」の入力作業、これは何十年と人の手で続けられてきた作業ですが、まず「仕訳」のために入力する項目が増えます。

また、インボイス制度は「原始証憑書類」と言って、領収書・請求書・納品書などの他社が発行した紙書類を見ながら入力しなければならないため、作業負担が何倍にもなってしまうと危惧されています。

椛沢さん :

ただでさえ「仕訳の入力」というのは作業であって、生産性の低い仕事と言われています。

それにもかかわらず、経理業務全体の中で時間の比率として大きなウェイトを占めてしまう。

この作業を軽減するために「入力の自動化を進めよう」と、弊社では企画・販促担当が5名・開発が5名、各部署から精鋭を集め、「次世代を担うメンバー」として2019年にプロジェクトチームを結成しました。

これまでも財務会計システムにおいて「仕訳入力の自動化」は、少しずつ進められてきました。

例えば、売上であれば販売管理システムとデータ連携したり、銀行の取引明細やクレジットカード明細も、ネット上から取得したCSVファイルと連携し仕訳変換するなど、作業の効率化に取り組んできました。

しかし、その中でどうしても解決できない課題として、「紙の存在」があったのです。

今回なぜAI-OCRを手段として選んだかというと、経理財務の作業において領収書・請求書・納品書と、紙の書類を処理する割合がまだまだ高いからです。「紙の書類をどうしたら自動でデータ化して仕訳にできるのだろう?」ということの答えが、AI-OCRだったわけです。

「ではどのAI-OCRが良いのだろうか?」と模索する中で、私がたまたま広告を見かけたことがきっかけで、LINE WORKS OCRと出会いました。

すぐに開発メンバーからLINE WORKS OCRの担当者さんにアプローチしたところ、検証するためのテスト環境の準備も早く、すぐに試してみることができました。

さらには我々が想像していた以上の読み取り精度を実感したため、導入を決定したという経緯です。

請求書や納品書の文字データの中から、「欲しい項目」を「自動で認識して読み取る」精度の高さに驚いた

槇野さん :

今回AI-OCRを導入するにあたって話を聞いたのは、5社です。

そのうちLINE WORKS OCRともう1社で、実際にシステムを使って100枚ずつ読み取り、検証・比較しました。

比較する上で重要視した項目は、読み取り精度と導入・運用コスト、そしてAPI連携ができるかどうかです。

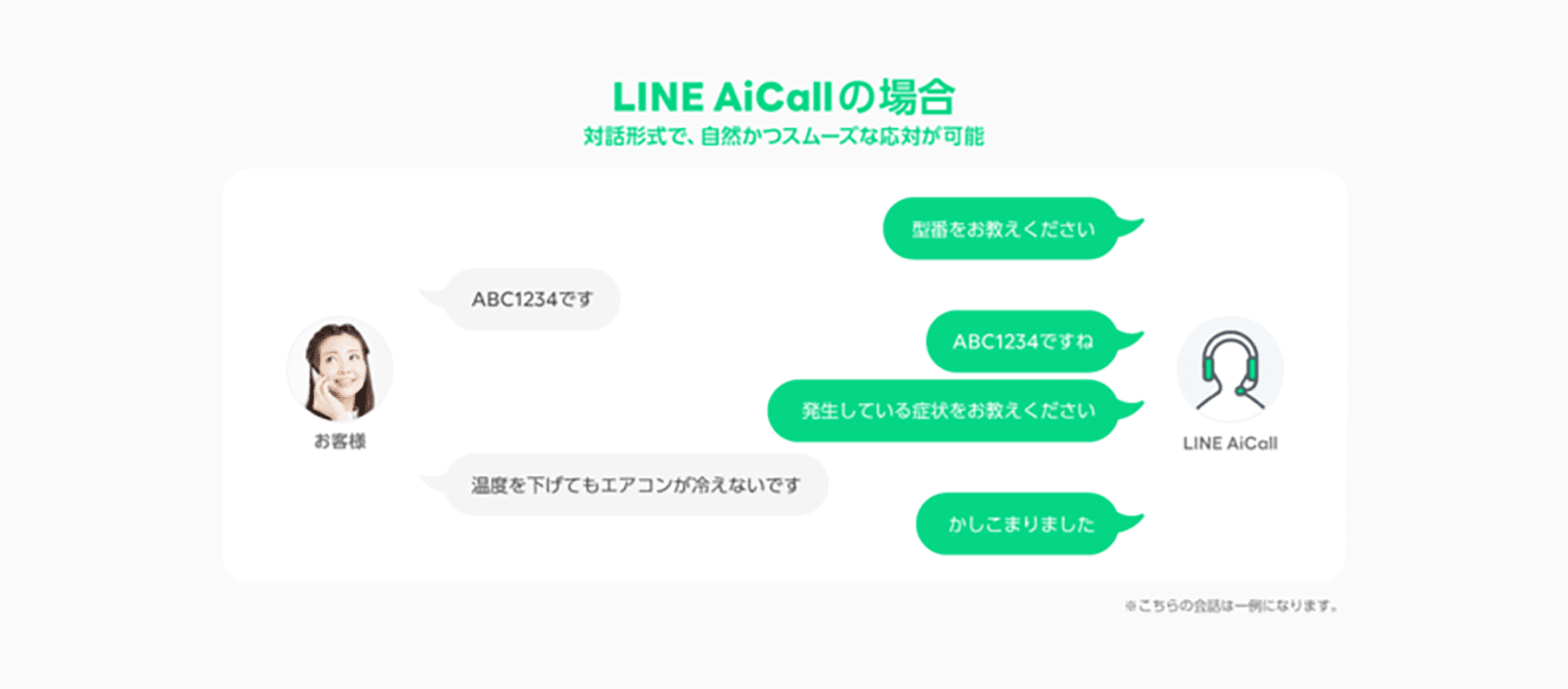

まず読み取り精度に関しては、「仕訳に必要な情報」を「正しく」読み取れるかという着眼点で検証しました。というのも、仕訳に必要な情報というのはすでに決まっていて、【相手先】・【日付】・【消費税額】・【消費税率】・【決済方法】・【合計金額】の6つなんです。

さまざまなレイアウトや記載項目の異なる書類を用意して検証した結果、LINE WORKS OCR レシート・領収書特化型の優秀さは、期待を軽々と超えるものでした。今の時点でこの精度であれば、AIに学習を続けさせることでさらに精度が高くなっていくことも期待できましたね。

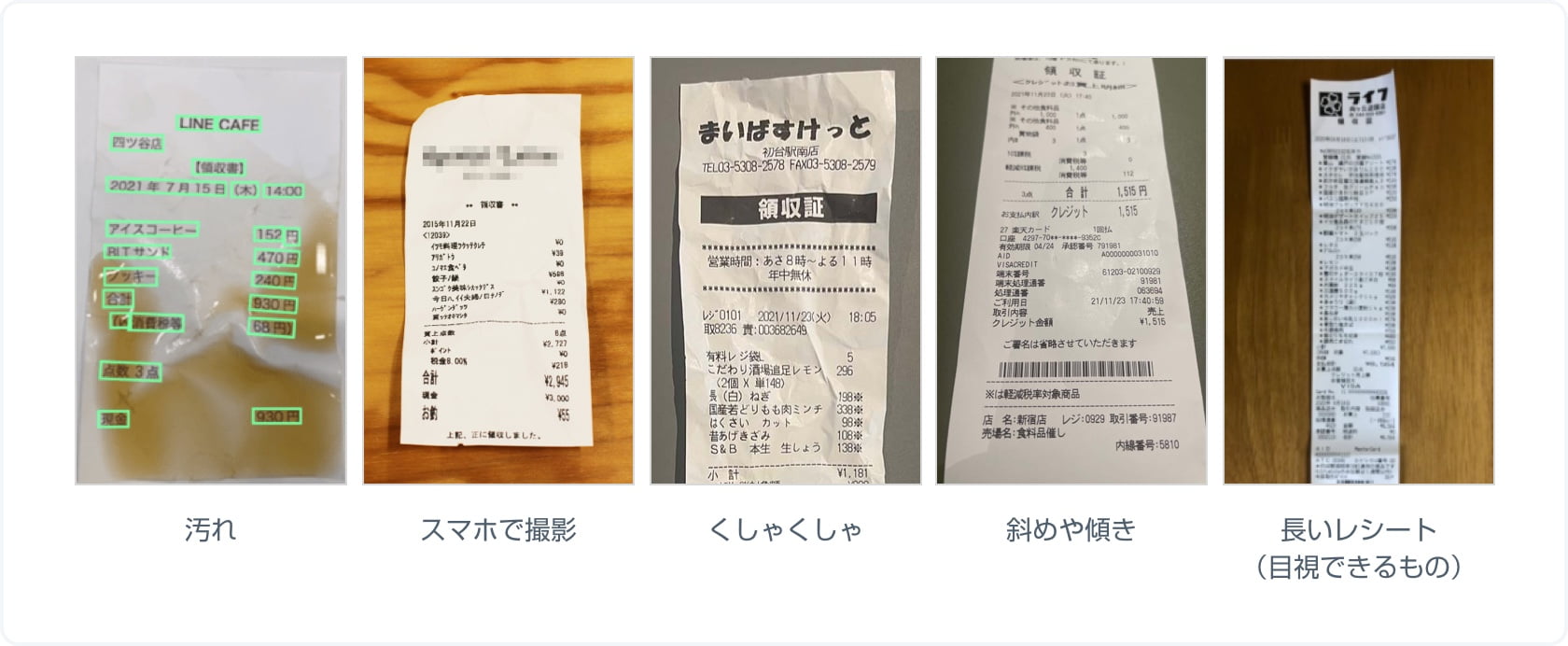

また、請求書や納品書というのは、手書きのものや印刷が薄いもの、字が小さいものなど、状態が悪いまま送られてくることも十分想定ができます。

また、長いレシートはどこまで読み取れるかといったテストも実施しましたが、これらもしっかりと読み取れました。世界レベルの認識率を誇るLINE WORKS OCRへの信頼はもちろん前提としてありましたが、「こんなに有能なのだな」と実感できたことが、導入への大きな決め手になったと思います。

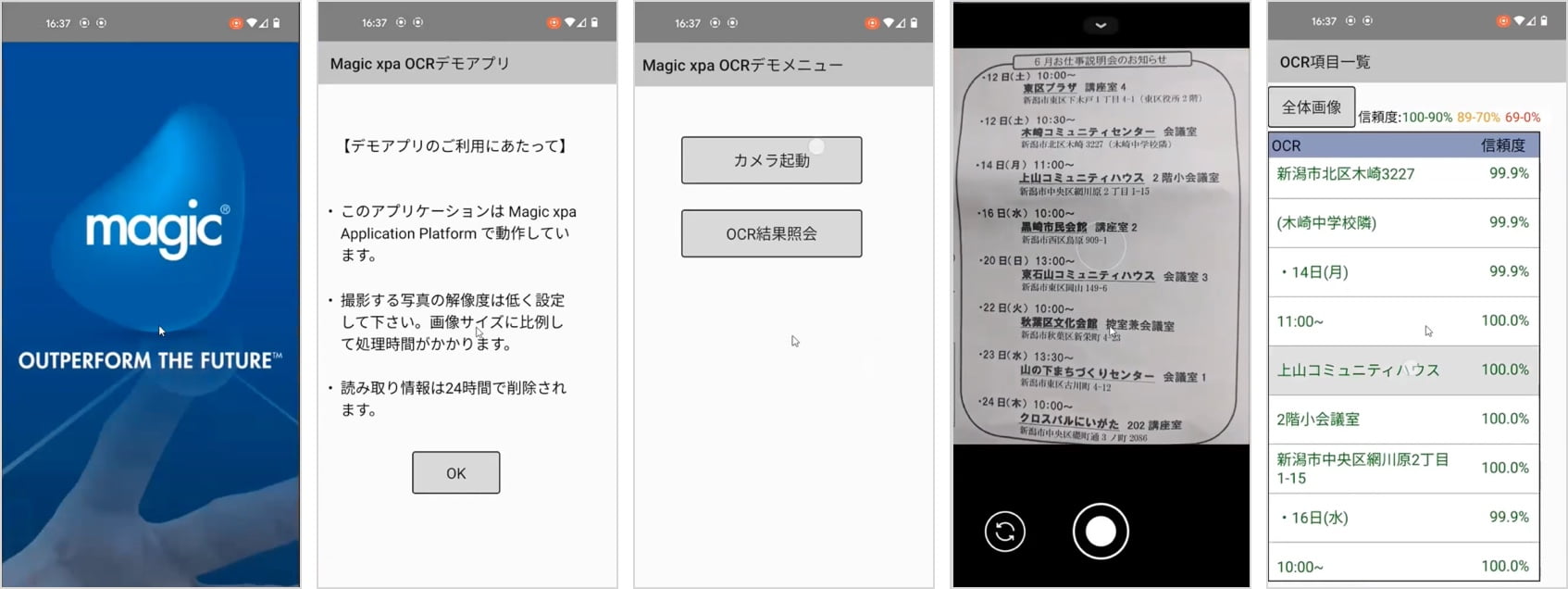

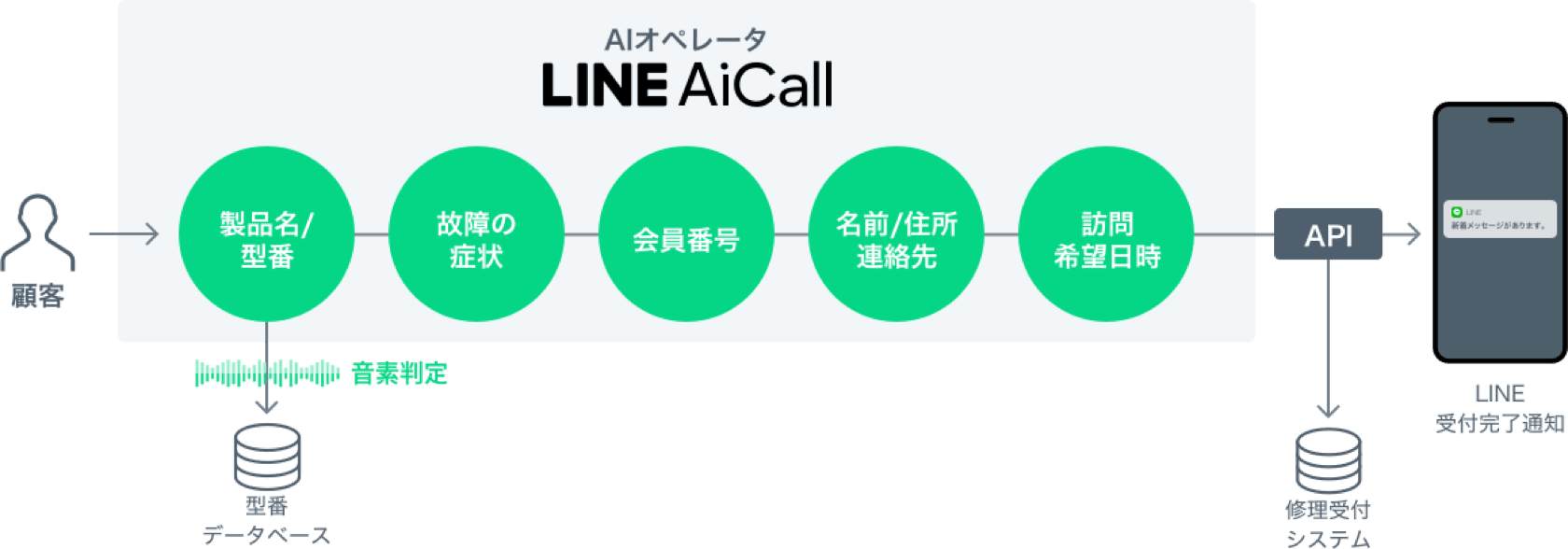

レシートの読み取りイメージ

椛沢さん :

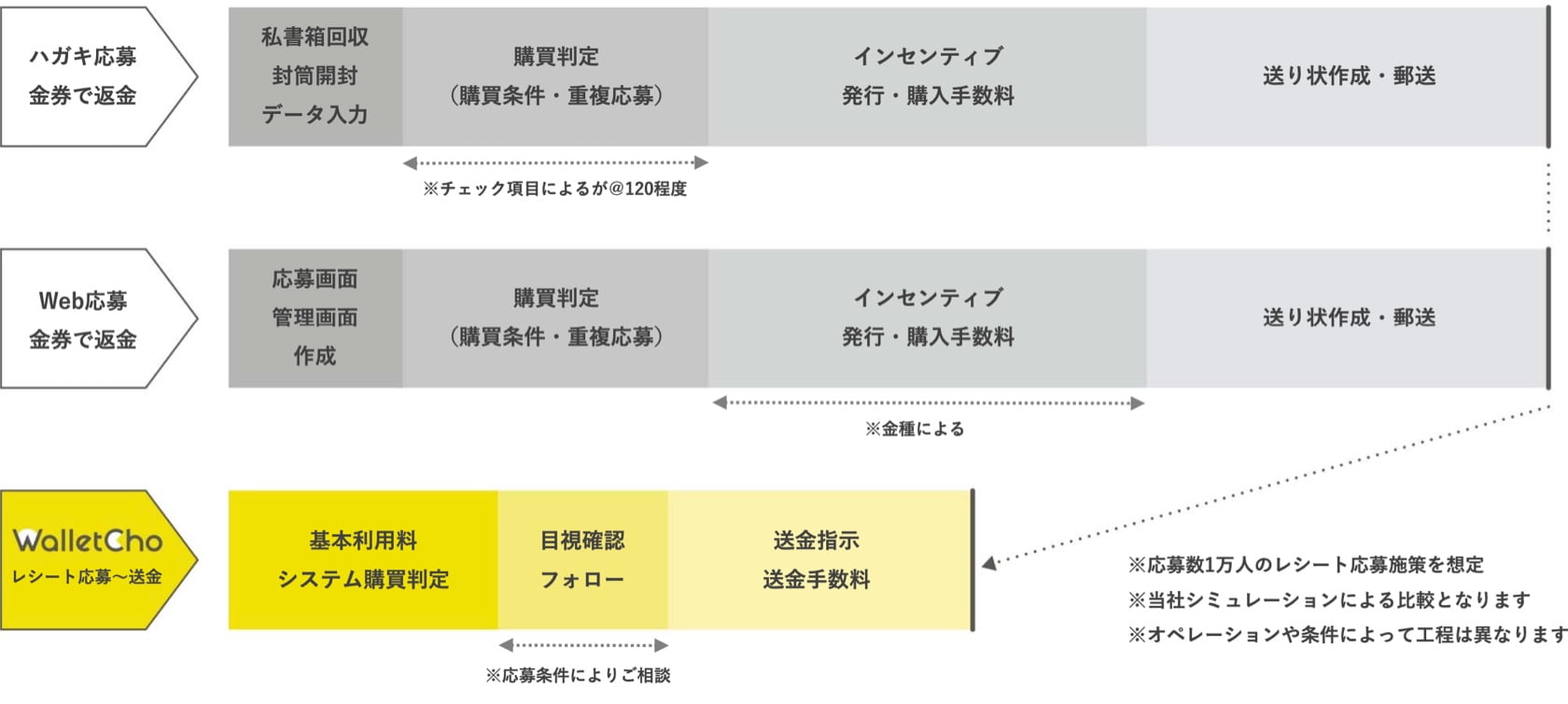

またコスト面で言うと、他社さんの初期費用と比べて1/10程度での実装が可能だったことが、大きなメリットとなりました。

他社サービスを導入しようとすると、弊社側で対応が必要なシステム構築費用も含め、1,000万円単位の投資が必要でしたから、導入ハードルの低さにも驚きましたね。

スピード感を持ってシステムを開発し、現場で活用しながらアップデートしていきたいと考えていた我々にとっては、すごく魅力的でした。

そしてもう一つは、自社のシステムと簡単にAPI連携できることです。

我々の目的は、紙の書類内にある文章や数字などの情報をデータ化するだけではなく、読み取った情報を弊社のシステムと紐付け、仕訳にするところまでを自動化することです。

そのためのシステム構築や連携が簡単だったことも、大切な検証項目でした。

また、これも他社さんでは実現しなかったことの1つなのですが、検証時のテスト環境そのものも大枠を用意してくださっていたので、弊社の開発側で用意するものが少なかったんです。

検証プログラムの開発言語はPHPでしたので、弊社で用意したのはPHPを動かすLinuxサーバーと、ファイルを送信するプログラム、返却結果を解析するプログラムの3つだけで、それがすごく助かりましたね。

LINE WORKS OCRに出会ってからは、想定していた期間よりも短く、テスト環境の構築や検証が簡単にできました。他社さんだったらスタート切るまでにさらに工数があったと思うので、想像以上にスムーズに進めたことは大きなメリットでした。

槇野さん :

2021年3月にお問い合わせをしてから、約半年。

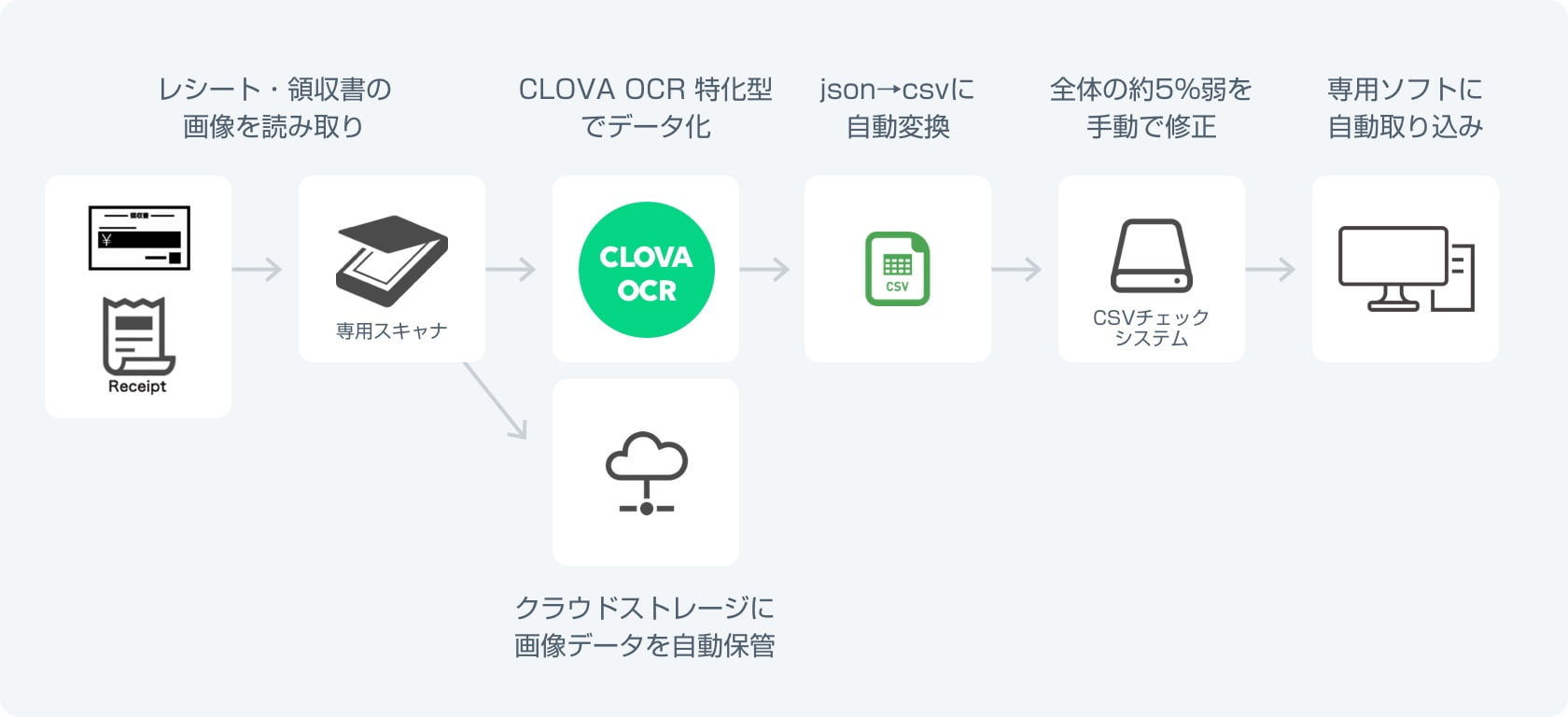

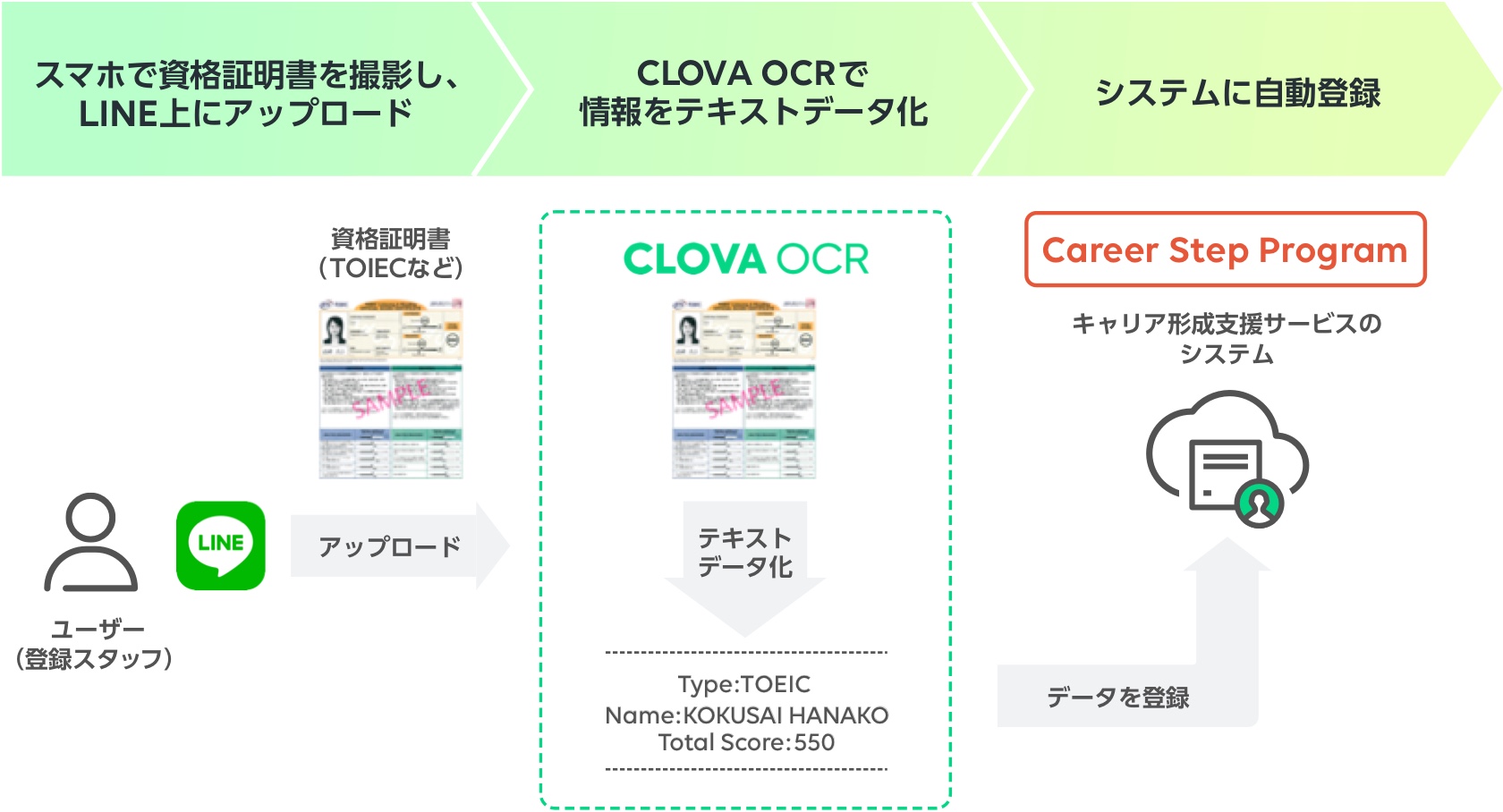

2021年10月1日にLINE WORKS OCRを新サービスクラウド仕訳作成ツール「KiCHO」の1機能として搭載し、ベータ版として公開しました。レシート・領収書などをスマホで手軽に撮影したり、スキャナで取り込んだりして画像データとして「KiCHO」にアップロードすることで、CLOVA OCRを通じて自動で文章データ化され、仕訳登録ができるようになります。

「KiCHO」の全体図イメージ

※CLOVA OCR → LINE WORKS OCR

2022年3月までの半年間は、200社限定でAI-OCR(自動仕訳作成機能)をお試しいただく予定です。

こういった形で提供できることもLINE WORKS OCRの導入費用の安さのおかげです。

2万社の経理財務の一端を担っている身として、「安全に」新しいチャレンジを進めていくことは必須なので、この企画自体、LINE WORKS OCRなくしては実現しなかっただろうとありがたく思っています。

仕訳の入力作業時間を1/10に短縮!余剰時間は、売上向上や付加価値向上のために有効活用してもらいたい

槇野さん :

10月1日にサービス提供を始めたベータ版では、会計事務所の顧問先様1社につき、月100枚までの読み取りを試していただけます。クライアントさんに実際にご利用いただくことで、現場での使用感やシステムの利用価値をあげていくためのフィードバックをいただき、ユーザー様にご満足いただけるサービスとして、本リリースに向けてアップデートを重ねています。

椛沢さん :

「KiCHO」によってどれくらいの作業効率化が見込めるかと言うと、入力作業においては1/10まで作業時間を削減できると考えています。

この根拠をお話しすると、一般的な中小企業では、大体月300枚程度の証憑を処理すると言われているんですね。

今まで1枚の紙書類を見ながら仕訳を入力するのに30秒かかっていたと想定すると、300枚分入力するには2時間半ほどかかってしまいます。その作業が、スキャナを使って「KiCHO」経由でLINE WORKS OCRで文章データ化すると、15分で完了する想定です。

もちろん、これは読み取り精度が100%だった場合の結果なので、いかなるAI-OCRを使っても、全て100%で読み取りができることはできません。

その前提にたつと例えばスキャンがきちんとできていなかったり、そもそもの帳票の状態が悪くて読み取れない、などの場合は人の手でダブルチェックすることも必要です。

それでも人とAI-OCRの特性をうまく活用すれば、相当な業務効率化が期待できます。

一般的な会計事務所は顧問先が100社程度、それらの仕訳を入力するスタッフが5名くらい在籍している場合が多いです。その方々の作業時間がそれぞれ1/10になったら、スタッフ1人当たりの担当件数を増やすことができますから、それはすなわち、会計事務所の収益拡大につながるということになります。

経理の仕事というのはどうしても作業に手間がかかってしまい、大変だけど、頑張った分だけお給料が増えるという世界ではありませんでした。

しかし、テクノロジーの力を借りて作業を効率化することで、スタッフ一人の生産性が上がる、会計事務所の売上が上がる、そうしてスタッフの給料や待遇がよくなれば、経理の仕事を目指す人が増え、採用の面でも楽になるかもしれない。そういう好循環が生まれていけばと、願っています。

「財務の力を経営の力に」LINE WORKS OCRとだから実現できた紙書類の自動データ化で、全国の中小企業の力に

椛沢さん :

我々が今回LINE WORKS OCRと一緒に取り組んだことは、「紙の書類から文章データを読み取り、仕訳する」という一つの作業の自動化に過ぎません。

しかし、それによって経理の現場で働く方々のお力となり、会計事務所に人員的なゆとりが生まれ、その先にある「顧問先への経営相談や付加価値の高いサービスを提供するための時間」を生み出していくと考えております。これこそがまさに、「財務の力を経営の力に」するということです。

ベータ版のサービスを開始したばかりですが、クライアント様からは「まずは試してみたい」というニーズが非常に高いです。

改めて、会計事務所にとって「どのように入力の手間を減らすか」は大きな課題であると実感しましたし、そういった意味でも、AI-OCRをどう自社のサービスに組み込んでいくかは我々の大きな課題でした。

実際、大手会計事務所向けのサービスベンダーは一斉にAI-OCRを活用したサービスを提供し始めています。しかし、導入費用が高いため、大企業しか活用しきれていない現実がありました。

槇野さん :

弊社はLINE WORKS OCRを活用したことで導入コストをかなり抑えられましたし、さらにはランニングコストも低いため、会計事務所様にとっても導入しやすいサービスになりました。

他社さんと比べたら、1/10くらいの費用で導入できると言っても過言ではないです。

椛沢さん :

日本の場合は紙で取引を証明することが圧倒的に多いので、AI-OCRの存在無くして経理業務を効率化するのは不可能です。我々ベンダーとしても2023年10月までが勝負というところで、「早くサービス提供をスタートしたい」という想いが強かったため、貴社のスピード感に本当に助けられました。

まずベータ版をクライアント様に試していただいて、この価値を理解していただいて、有償化したとしても元が取れるメリットを感じてもらいたいです。

我々はLINE WORKS OCRの読み取り精度の高さを信頼しておりますので、このサービスは実装後かなりのスピード感で広がっていくのではと期待しています。

そして、実はもう一つ「KiCHO」にAI-OCRを活用することでのメリットが見えてきました。

それは、2022年1月1日から始まる電子帳簿保存法の改正ですね。スキャナ保存された帳票の保存方法が緩和されるという改正で、これまでは帳票類を紙ベースで規定期間保存することが義務付けられていましたが、「KiCHO」でスキャンしたデータを仕訳と紐付けてクラウド上に保存することで、原紙を取っておく必要がなくなったんです。

AI-OCRを用いて紙の書類をデータ化できるからこそ「KiCHO」を用いて電子データを作るだけで、さらには電子帳簿も保存しておける。一石二鳥のサービスになったと思います。

槇野さん :

今回はレシート・領収書特化型を導入しましたが、この実績を見て、請求書や表計算オプションも検討しています。引き続きLINE WORKS OCRと一緒にサービスをアップデートしていけたらいいなと思いますね。

椛沢さん :

財務会計ソフトメーカーとして30年以上事業を続けていますが、これまでの財務会計では、経営に役立てることが難しい側面がありました。

当社のビジョンは、「財務の力を経営の力に」です。経営者の役に立つ財務会計のシステムを提供していきたい。そういった意味で、今回のLINE WORKS OCRの取り組みも、これによって財務作業が軽減されれば余剰時間を使って付加価値を高められるし、最終的には経営の役に立つような財務数値の見方ができる仕組みになっていくと考えているので、その路線に則って進めていきたいと考えています。

変化の多い今の時代、何もかも一社でできる時代ではないですし、ましてスピードが必要となると、その技術やノウハウを持っているところと一緒にやって行った方がお客様の役に立てます。

全国の中小企業にとって、LINE WORKS OCRを活用した仕訳作業の軽減は、今までよりも生産性を高める道筋ができるはずです。社会的な影響も大きいと信じておりますので、弊社とともに、高めていけると嬉しいです。

LINE WORKS OCRの5つの導入利点

-請求書・納品書・レシートなどから仕訳に必要な項目を精度高く読み取れる。

-自社システムと簡単にAPI連携できることにより、スピード感を持ったサービス開発が可能に。

-導入コストが他社のAI-OCRと比べて1/10と初期費用を抑えられた。

-自社システムと掛け合わせることで、従来の仕訳作業時間を1/10に短縮。

-インボイス制度に向けて、他のベンダーに先駆けてAI-OCRを活用したサービスを提供開始できた。

※掲載している内容(製品名含む)、所属やお役職は取材を実施した2022年1月当時のものです