ビジネスエンジニアリング株式会社は、プラント建設の東洋エンジニアリング株式会社からIT部門が独立し、1999年に東洋ビジネスエンジニアリング株式会社として開業。

2019年、現社名に変更。製造業を中心とした企業に向けて、基幹業務システム構築やデジタル化の支援をおこなっている。自社開発した「mcframe」は、日本のものづくりのノウハウを組み込んだSCM(生産・原価管理)パッケージ。

本事例のポイント

-領収書やレシート画像から必要な情報を高精度で読み取り入力作業が効率化

-自社サービスの提供価値が向上し、ユーザー(主に会計事務所)の要望に応えるサービスを提供GLASIAOUSとの連携により

-領収書・レシートの内容(発行日、金額、取引先等)を自動仕訳

-経費精算の申請作業を大幅に軽減

GLASIAOUSとは?

海外進出企業のための次世代会計基盤システム「mcframe GA」を基盤とする「GLASIAOUS(グラシアス)」は、mcframe GAと合わせて31の国と地域で1,200社超の実績をもつクラウド型国際会計&ERPサービス。

多言語・多通貨・多基準に対応し、記帳代行からグループ経営管理まで幅広く活用でき、世界各地の会計事務所とIT企業が一体となった「GLASIAOUSコンソーシアム」を結成し、システムだけでは解決できない現地課題の支援を行っている。

「手で入力した方が速い」「根強く残る紙・押印文化」デジタル化が制限されている会計業務…オフィスに縛られずに自動化を増やす今の時代にあった課題解決方法に出した答え

GLASIAOUSについて教えてください

須藤さん :

「GLASIAOUS」(グラシアス)は、クラウド型国際会計&ERPサービスです。

弊社が開発した会計/ERPクラウドシステム「mcframe GA」を基盤としています。

ユーザーには会計事務所様が多く、海外拠点をお持ちの顧問先企業の記帳代行の際にご利用いただくことが多いです。最近はエンドユーザーである企業様に直接ご提供する機会も増え、mcframe GAと合わせて世界31の国と地域1200社以上の企業様にご利用いただいています。

堀さん:

会計に関するサービスはたくさんありますが、GLASIAOUSには4つの強みがあります。

多言語・多通貨に対応していること、Microsoft Azureのセキュアなクラウドを基盤とし、世界中どこからでもアクセスできること、会計領域のみならず受発注までをカバーしたERPパッケージであること。

また、世界各地の会計事務所とIT企業が一体となった「GLASIAOUSコンソーシアム」(事務局:ビジネスエンジニアリング)を結成し、システムだけでは解決できない、国際会計のプロフェッショナルによるサービス・サポートも受けられます。

今回AI-OCRを導入いただくに至った課題を教えてください。

須藤さん :

まず、会計業務全体で「デジタル化が制限されている」という課題から、お話しさせてください。

そもそも多くの会計業務はある程度ルール化・規格化されているので、デジタル化・オートメーション化は比較的しやすいと考えられています。

それにもかかわらずデジタル化が遅れている理由として、紙文化や押印文化が根強く残っていること、社内に設置したデバイスでしか作業出来ずテレワークしにくい業務である、などが挙げられます。

紙文化であることについては、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める電子帳簿保存法(以下:電帳法)開始に伴って少しずつ風向きは変わっているものの、紙の存在は0にはなりません。

会計事務所を例にとると、顧問先から大量のレシートを受け取り、それを手入力で打ち込んで仕訳に記帳する作業など、作業ボリュームはかなり大きいです。

また、そもそも自社内のみでしか運用できないオンプレミス型の会計システムを使っている会計事務所は、会社以外での作業ができず、出社せざるを得ない状況です。こういった理由からデジタル化が遅れているといえます。

どうすれば、会計業界のデジタル化を進められるのでしょうか?

須藤さん :

業務のうち、「作業」をできるだけデジタル化・オートメーション化することだと考えます。

それによって空いた時間を使って、「レビュー」や「会計データの活用」を業務の中心とすることが理想ですね。

今回、GLASIAOUSがLINE WORKS OCRを採用した理由がまさに、この理想に近づくためなのです。

電帳法に伴い紙書類をスキャンし電子ファイルにするなら、その電子ファイルをAI-OCRで読み取り、自動で入力・仕訳作業までしてくれれば、作業時間を大幅に削減できます。

また、GLASIAOUSはクラウド型の会計サービスですので、出社する・しないも選べるようになりますよね。

「手で入力した方が速い」という意見もありましたが、ユーザーからの要望も高く、さらにこの数年で劇的にAI-OCRの性能面、および価格面で向上もしてきていたこともあり、本格的にGLASIAOUSへの採用検討を始めました。

実に4年越しでようやく見つけた!読み取り精度・性能・価格ともに納得できるAI-OCRにやっと出会えた

LINE WORKS OCRを導入するまでの流れを教えてください。

堀さん :

実は、AI-OCRの導入検討は今回が初めてではないんです。

最初は2018年頃、海外向けのサービスを展開していることもあり注視している中で、海外のアプリケーションがAI-OCRとの連携を始めたことを知りました。

この流れはきっと日本にも来ると考え、手入力を自動化できる術がないか探し始めました。

展示会等でOCRエンジンとして活用できそうな製品を探していたものの、当時はフォーマットを規定しないとまともに読み取れない製品が多く、多種多様な証憑を読むエンジンとしては不適なものばかり。

その結果、当時試したのは、「書類を読み取ると提携先のベトナムのオフィスにデータが連携され、現地スタッフが手入力してくれる」というサービスです。

人による作業のため精度はものすごく高いのですが金額が高く、「これなら自分達で打った方がいい」とあまり需要がありませんでした。

2019年にはフォーマット規定無しで読めるエンジンが複数出てきたので、いくつかの会社とコンタクトを取って話を進めました。

しかし、読み取り精度が満足いかない、精度が高くても価格面で全く折り合いがつかないもの、決め手に欠けるものばかり。これで心が折れてしまいまして(笑)

しばらく検討は中断し他の重要案件へ注力するようになりました。

そのような中で、なぜもう一度探そうと思えたのですか?

堀さん :

2021年4月頃、社内の人間から「AI-OCRを探しているなら、LINE CLOVA(当時)のサービスを見てみたら?」と紹介されました。ちょうど優先度の高い重要案件も落ち着いたタイミングだったので、話を聞いてみようと思いました。

須藤さん :

この頃には、会計事務所から「他の会計システムではAI-OCRを搭載しているみたいだけど、GLASIAOUSはどうなの?」とお話いただくことが増えました。

堀さん :

電帳法により紙書類を電子ファイルにまでするのなら、それを見て手入力するのではなく、自動で読みとりたいというニーズが底上げされているのだと思いました。

そこから、どのように比較・検証されたのですか?

堀さん :

10社以上と商談し、mcframe GAとAPI連携できるサービスを前提として、実際に性能を確かめたのは3社。弊社の経理部に協力してもらい、実際に社内で流通していた証憑を100枚程度読み取り、性能を評価しました。読み取り精度で残ったのがLINE WORKS OCRともう1社、最後の決め手は価格ですね。

山下さん :

その低価格にはびっくりしました。

読み取り項目ごとの換算ではなく枚数単位というところで、ランニングコストの算出もしやすく本当にありがたかったです。

堀さん :

我々のようなサービスベンダーからすると、AI-OCRの価格が高いとユーザーへの提供金額も高くなってしまうので、重要なのです。

他社サービスではレシート1枚100円という金額もザラにありましたから。とはいえ、安くても読み取り精度が悪かったらそれはそれで論外ですよね。

この精度とこの価格で提供しているというのは、賞賛に値することだと思います。

開発視点からの、選定ポイントはありましたか?

山下さん :

開発のしやすさ、ドキュメントのわかりやすさ、顧客毎の情報のセキュリティを担保できるか、などのポイントに特に注目しました。これらを判断するためにも、トライアルに充分な期間、検証環境を利用できたこともよかったですし、総合的にLINE WORKS OCRが一番適しているとの判断に辿り着きました。

開発者には本当にありがたい!これまでのどのAPIよりも連携が簡単で、セキュリティ面を担保する開発工数も大幅に削減

今回の導入に関して、開発の視点からお役に立てたポイントはありますか?

山下さん :

LINE WORKS OCRを導入してよかった点として大きく2つあるのですが、

まず1つ目は、提供されているAPIが非常にシンプルで使いやすいものだったことです。

堀さん :

mcframe GAには色々なサービスのAPI連携を積んでおり、私自身も様々なAPIを触ってきましたが、その中でもトップクラスで使いやすかったです。

山下さん :

他のAPIの場合、精度を検証するためのサンプルデータを出すまでにもいろいろな手順があり1週間くらい掛かるんですが、LINE WORKS OCRは1日で出来ました。

検証開始から1週間ぐらいで大方のサンプルプログラムを全て作り上げ、検証結果を出せていたと思うので、かなりのスピード感です。

これが実現した理由は、ドキュメントがシンプルで見やすく、かつ必要最低限の情報が整理されていたおかげだと思います。

堀さん :

あとは、開発環境と検証環境ですかね。他社さんは1週間程度が多い中、3ヶ月という長い期間をいただけたおかげで、いろいろなパターンを試しての検証ができ、導入後と齟齬のない検証ができたことも、ありがたかったです。

山下さん :

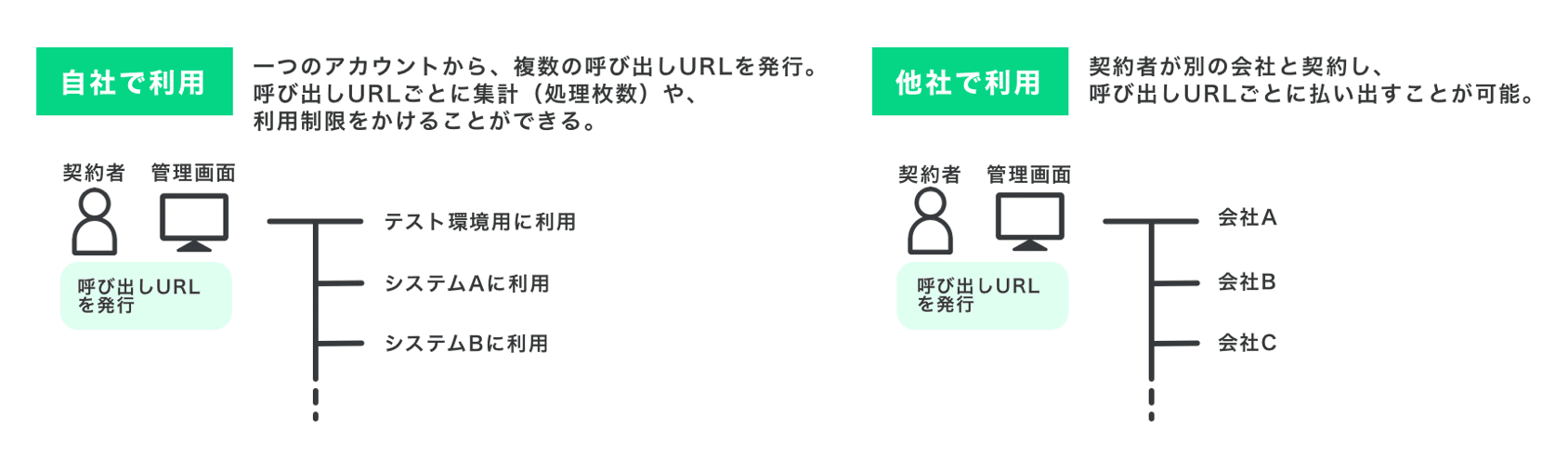

2つ目、これが僕の中では大きく、決定打となったのですが、利用者毎のURL管理や利用制限をLINE WORKS OCRの管理サイト上で簡単に設定できたことです。一般的なAPIであれば、弊社側でユーザーごとのプログラムを組まなければならないので、開発工数がかなり抑えられました。

なぜこの機能が必要かと言うと、GLASIAOUS はクラウドサービスなので、複数の顧客が同一のサーバー環境にアクセスすることがあります。

その時に他の顧問先に情報を見られる心配がないように、顧問先単位でAPIのURLを発行し、セキュリティを担保しているのです。このAPIのURLやAPIのKEY情報の管理サイトも非常に扱いやすく、また発行したURLごとに発行枚数の管理もできたので、これはかなり助かりました。

堀さん :

これだけの機能を無料で、しかもシンプルなインターフェースで提供してくれるのがすごいです。他社ではオプション機能として、追加でお金がかかるような機能ですから。

山下さん :

API連携して、弊社側でユーザーごとの管理機能を設定せずに済んだことは初めてではないでしょうか。本当に楽だったので、弊社も見習わなくちゃいけないなと思いました(笑)。

仕訳入力、記帳作業、立替経費精算申請まで簡単に行えるサービスが完成。さらにAIを活用した機能追加を拡大していきたい

GLASIAOUSの中で、LINE WORKS OCRはどのように活用されているんですか?

堀さん :

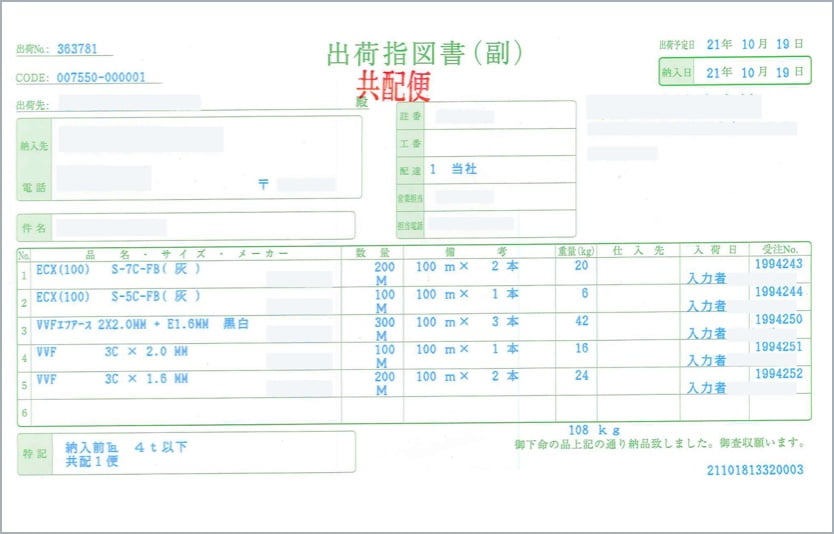

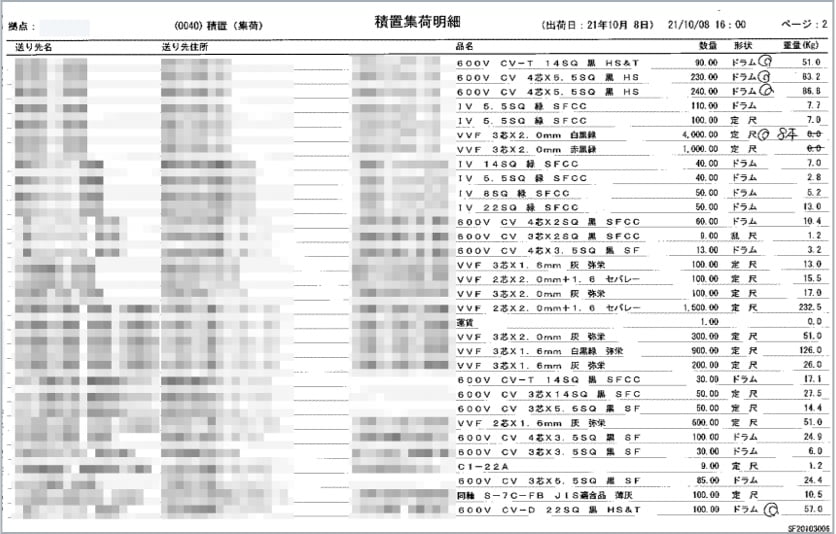

領収書やレシートをファイル共有機能からGLASIAOUSにアップロードし、領収書・レシートの内容(発行日、金額、取引先等)をAI-OCR機能で読み込むと、読み込んだ情報を元に自動で仕訳を作成してくれるようになります。

更に証憑の画像データはアップロードする過程で仕訳毎に自動で添付されるので、別途の作業は必要ありません。

LINE WORKS OCRとの連携以前は領収書・レシートの内容入力も、証憑のデータを仕訳ごとにアップロードして添付する作業も手作業だったため、記帳業務においては大幅な効率化が実現すると考えています。

須藤さん :

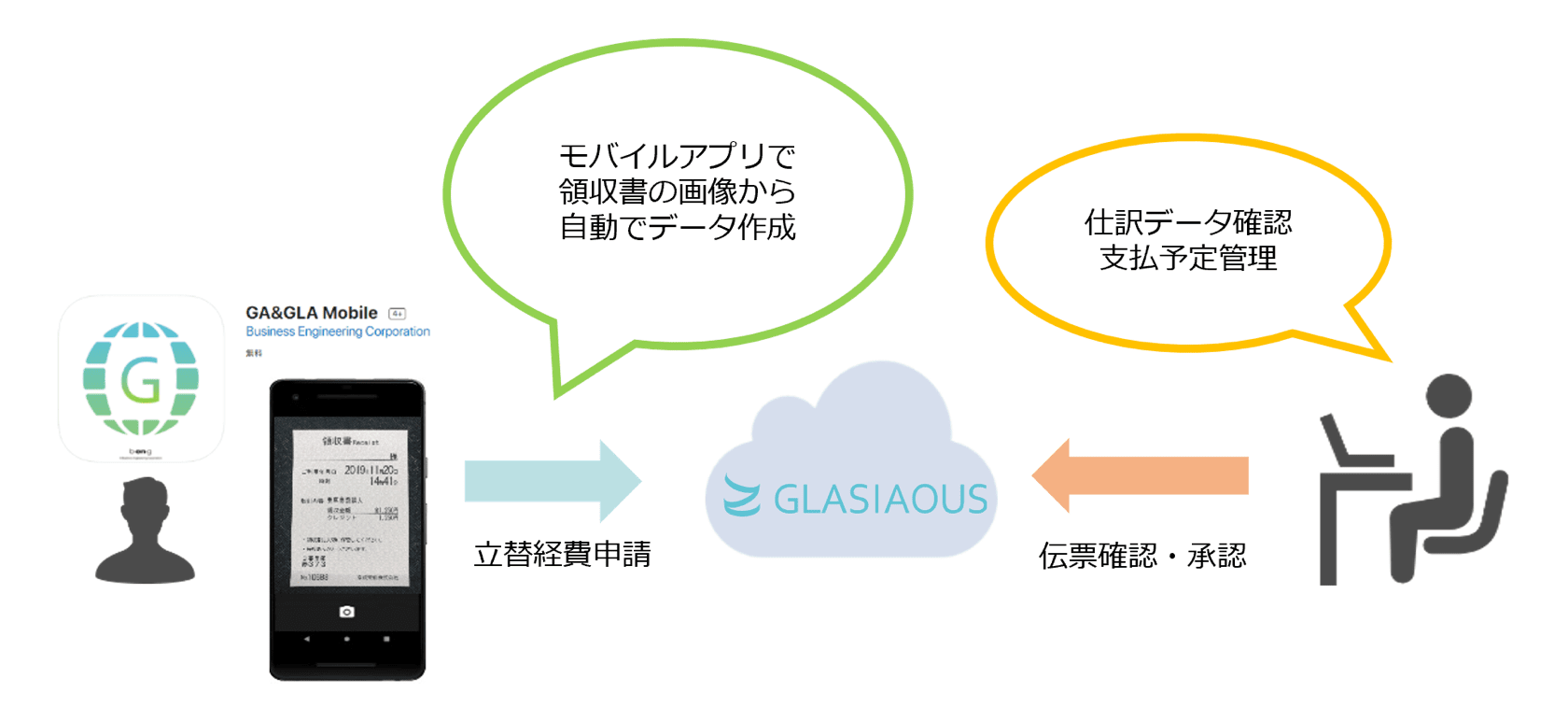

さらにGLASIAOUSにはモバイルアプリがありますので、携帯やスマホで撮ったレシートや領収書を読み込むだけで、仕訳のデータとして反映でき、立替経費精算申請までを簡単に行えるようになります。

これによりパソコンにアップロードして行う手間が省けるので、立替経費精算が多い企業様にもおすすめです。

堀さん :

立替経費精算に関して言うと、毎月処理するレシートの枚数がかなり多い企業さんは、現場の方にスマホや携帯から作業していただくことで、すぐに会計事務所側で承認をして、支払いフローや債務のフローに流すことができます。

山下さん :

開発でこだわった点をお話しすると、過去に読み取ったことのある証憑については取引先や科目情報等を記憶し、次回からは自動提案するという形を取っています。こ

れらをGLASIAOUSを通じて一貫して行えることに対して、会計事務所様の期待値も高まっています。

今後、期待される活用方法を教えてください。

須藤さん :

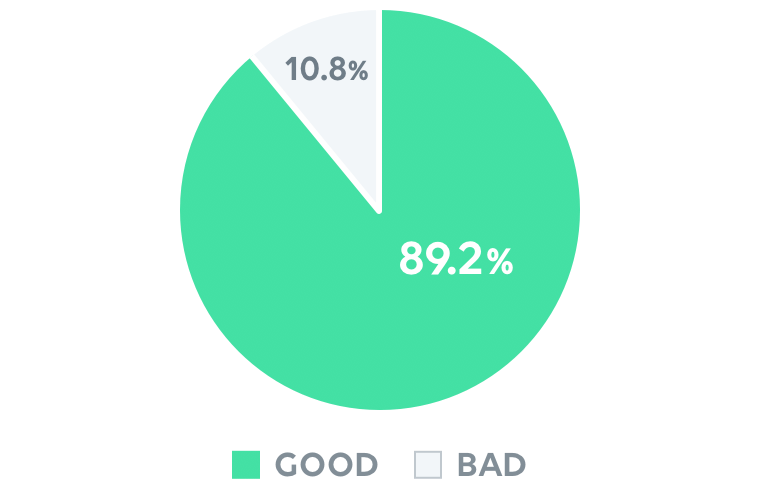

今回GLASIAOUSとLINE WORKS OCRを連携したサービスを、何社かの会計事務所様に先行してご利用いただいたのですが、「金額や日付などの読み取りも問題なく行えた」「クレジットカードの明細や逆さまの領収書なども読み込めている」などの感想をいただいています。

堀さん :

国際会計のソフトとして、今後は日本の領収書・レシート以外の学習データを増やしていくことが理想です。

今回のLINE WORKS OCRとの取り組みに関しても、海外拠点の方々にお披露目した時に、「うちの国では使えるの?」といった質問が多く、確実にニーズはあるのだなと感じています。

また、今後は同じくニーズの高い請求書の読み取りの自動化も検討中です。

GLASIAOUSとしての、今後の展望を教えてください。

堀さん :

さらに使い勝手の良いサービスを目指し、今後は3つのバージョンアップを検討中です。

1つは、チャットボットを活用した問い合わせ機能の追加、2つ目は音声認識によるシステム操作の実現、

そして、任意のPDFファイル(例えば英語の仕様書等)を日本語に翻訳する機能です。

世の中が大きく変革する時代においては、お客様のニーズも常にアップデートされていきます。

我々が先端技術の評価・導入を通してサービス内容の向上に努めることで、お客様のビジネス革新を支援し続けてまいります。

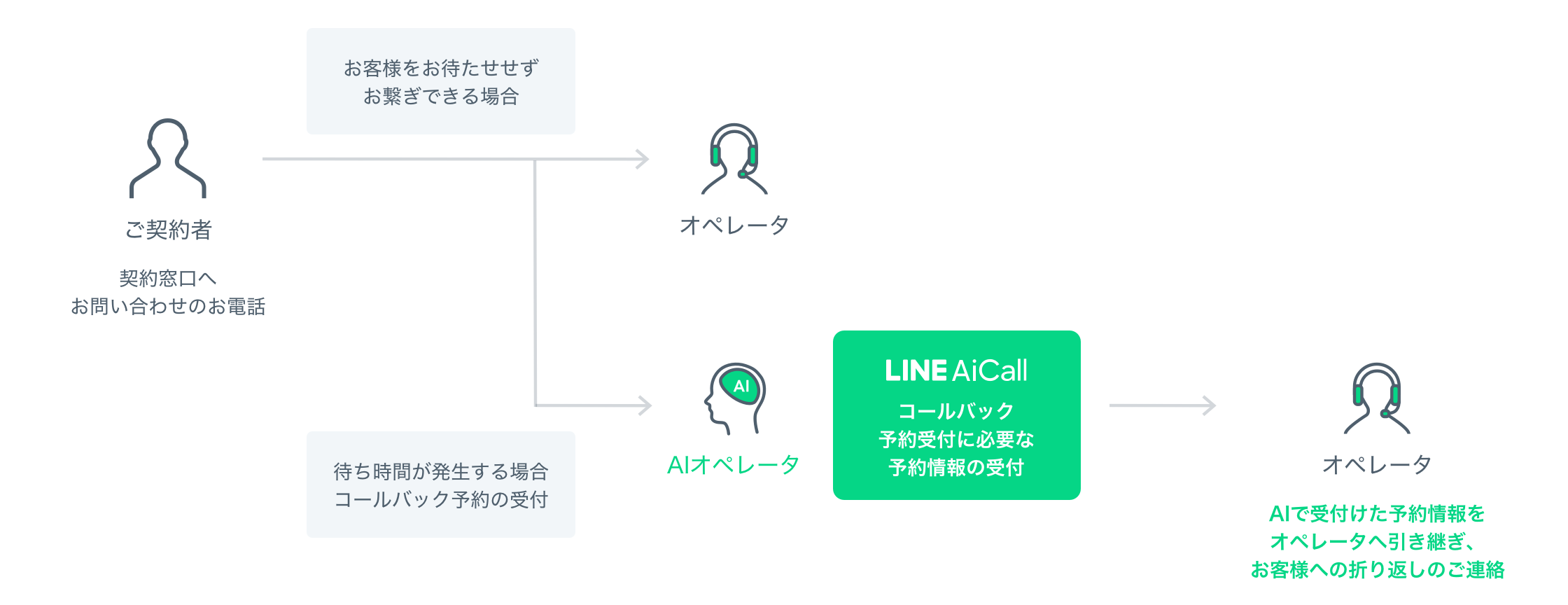

AIをうまく活用しつつ、高齢の方にもスムーズにお使いいただけるようなAI応対を企業として進めていきたいと考えています。

その中で、直接お電話でお話されたいお客様のニーズもきちんと満たしながら、最適なコミュニケーションツールを今後も検討していきます。

LINE WORKS OCRの5つの導入利点

-レシート、領収書の自動データ化により、記帳業務を大幅に効率化

-高精度の自動認識機能により、金額や名称等の入力ミスを防止

-領収書やレシートの画像から「取引先」「金額」「日付」「宛名」「但し書き」等の明細情報も高精度に読み取り

-簡単でシンプルなAPIにより開発工数の大幅短縮

-利用者毎のURL管理や利用制限を簡単に設定でき、一定のセキュリティ担保が可能

※掲載している内容(製品名含む)、所属やお役職は取材を実施した2022年10月当時のものです。